Prescription l�gales

Tout v�hicule pesant en charge plus de 350Kg doit �tre muni:

- d'un frein principal, g�n�ralement � commande au pied agissant simultan�ment sur toutes les roues

- d'un frein de secours � commande � main agissant:

- d'un frein de secours � commande � main agissant:

* soit sur les roues avant,

* soit sur les roues arri�re,

* soit sur l'arbre de transmission

But du freinageObtenir:

- un ralentissement rapide et l'arr�t net du v�hicule devant un obstacle,

- le maintient du v�hicule � l'arr�t,

- un ralentissement mod�r�,

Principe

Chaque frein comporte:

- une partie solidaire de la roue

- une partie ne pouvant tourner, qui vient se frotter sur la partie tournante apr�s un l�ger d�placement,

le frottement absorbe l'�nergie cin�tique de la partie tournante et la transforme en �nergie calorifique de longues dur�es

Principe de freinagele frottement absorbe l'�nergie cin�tique de la partie tournante et la transforme en �nergie calorifique de longues dur�es

Ce sont des probl�mes de frottement

- Frottement d'une surface de friction sur un tambour ou un disque (�vacuation des calories). Si le frein chauffe trop,

son efficacit� est r�duite (le coefficient de frottement des garnitures diminue quand la temp�rature augmente). Sur les freins � tambour la dilatation du tambour et des segments est in�gale.

- Frottement de pneus sur le sol, il faut �viter le blocage de la roue car le coefficient de frottement du pneu sur le sol est sup�rieur au coefficient de glissement. Lorsqu'il y a blocage, la partie fixe (surface de friction) est alors solidaire de la partie mobile ( tambour ou disque). Il n'y a plus transformation d'�nergie au niveau des freins et le v�hicule s'arr�te par le glissement du pneumatique sur le sol.

- Frottement d'une surface de friction sur un tambour ou un disque (�vacuation des calories). Si le frein chauffe trop,

son efficacit� est r�duite (le coefficient de frottement des garnitures diminue quand la temp�rature augmente). Sur les freins � tambour la dilatation du tambour et des segments est in�gale.

- Frottement de pneus sur le sol, il faut �viter le blocage de la roue car le coefficient de frottement du pneu sur le sol est sup�rieur au coefficient de glissement. Lorsqu'il y a blocage, la partie fixe (surface de friction) est alors solidaire de la partie mobile ( tambour ou disque). Il n'y a plus transformation d'�nergie au niveau des freins et le v�hicule s'arr�te par le glissement du pneumatique sur le sol.

Puissance de freinage

Le freinage brutal provoque:

- des pouss�es importantes (inertie) sur les passagers et les marchandises,

- des efforts anormaux sur les essieux, la transmission et la suspension,

- �ventuellement le blocage d'une ou plusieurs roues ( pertes de tenue de route)

- des pouss�es importantes (inertie) sur les passagers et les marchandises,

- des efforts anormaux sur les essieux, la transmission et la suspension,

- �ventuellement le blocage d'une ou plusieurs roues ( pertes de tenue de route)

La puissance de freinage d�pend:

- de la force d'appui (F) de la partie frottante ( d�multiplication de la commande, force physique du pilote, commande assist�e),

- du coefficient de frottement (f) de la partie frottante ( limit� � 0,3 - 0,4 sinon broutement et blocage)

- du nombre de tours - minute (N) de la partie tournante ( d�pend de la vitesse du v�hicule). Il sera plus grand si le frein est plac� sur la transmission.

- du rayon de la partie tournante ( limit� par le diam�tre de la roue) on voit l'avantage � loger les freins � la sortie du diff�rentiel.

- de la force d'appui (F) de la partie frottante ( d�multiplication de la commande, force physique du pilote, commande assist�e),

- du coefficient de frottement (f) de la partie frottante ( limit� � 0,3 - 0,4 sinon broutement et blocage)

- du nombre de tours - minute (N) de la partie tournante ( d�pend de la vitesse du v�hicule). Il sera plus grand si le frein est plac� sur la transmission.

- du rayon de la partie tournante ( limit� par le diam�tre de la roue) on voit l'avantage � loger les freins � la sortie du diff�rentiel.

P=puissance de freinage= 2pRN

------- =Fxf

60

------- =Fxf

60

Distance de freinage

- Distance parcourue par un v�hicule avant de s'immobiliser, la d�c�l�ration possible est limit�e par l'adh�rence des pneus sur le sol qui d�pend:

- de la vitesses du v�hicule,

- de l'usure et du gonflage des pneumatiques,

- de la charge

- de la nature et de l'�tat de la chauss�e ( pluie) un bon freinage assure une d�c�l�ration de 6m/s�

R�partition des efforts de freinage- Distance parcourue par un v�hicule avant de s'immobiliser, la d�c�l�ration possible est limit�e par l'adh�rence des pneus sur le sol qui d�pend:

- de la vitesses du v�hicule,

- de l'usure et du gonflage des pneumatiques,

- de la charge

- de la nature et de l'�tat de la chauss�e ( pluie) un bon freinage assure une d�c�l�ration de 6m/s�

L'effort de freinage doit �tre identique sur les roues d'un m�mes essieu pour �viter le d�port du v�hicule

Le freinage doit �tre plus �nergique sur les roues avant que sur les roues arri�res

L'essieu arri�re est surcharg�

Les roues d�charg�es vont perdre plus rapidement leur adh�rence et vont se bloquer, il est donc n�cessaire d'appliquer une puissance de freinage sur les roues arri�res. La pr�pond�rance sur les roues avant est facilement r�alisable gr�ce aux commandes hydraulique ou avec un montage mixte freins � disque � l'avant et tambour � l'arri�re

Qualit�s des freinsLe freinage doit �tre plus �nergique sur les roues avant que sur les roues arri�res

L'essieu arri�re est surcharg�

Les roues d�charg�es vont perdre plus rapidement leur adh�rence et vont se bloquer, il est donc n�cessaire d'appliquer une puissance de freinage sur les roues arri�res. La pr�pond�rance sur les roues avant est facilement r�alisable gr�ce aux commandes hydraulique ou avec un montage mixte freins � disque � l'avant et tambour � l'arri�re

efficacit�: se situe � la limite du blocage

Progressivit�:La puissance de freinage doit �tre proportionnelle � l'effort du pilote.

R�gularit�:

Peu sensible aux variations du coefficient de frottement des garnitures (influence de l'eau, de la chaleur) effort constant malgr� l'usure des garnitures

Bruit:

indice d'un mauvais fonctionnement:

Progressivit�:La puissance de freinage doit �tre proportionnelle � l'effort du pilote.

R�gularit�:

Peu sensible aux variations du coefficient de frottement des garnitures (influence de l'eau, de la chaleur) effort constant malgr� l'usure des garnitures

Bruit:

indice d'un mauvais fonctionnement:

- vibration d'un tambour

- ressort de rappel cass�

- mauvais r�glage

- disque voil�

- ressort de rappel cass�

- mauvais r�glage

- disque voil�

�chauffement: normal apr�s un long usage (descente,conduite au frein), sinon il provient soit d'un d�r�glage, soit du faux rond du tambour

un tambour �pais ou en alliage l�ger muni d'ailettes favorise l'�limination de la chaleur, les ailes enveloppantes diminuent la p�n�tration de l'air. On voit l'int�r�t d'accoler les tambours au diff�rentiel. Cette solution offre par ailleurs l'avantage de supprimer les tuyauteries souples des freins � commande hydrauliques ( s�curit�).

un tambour �pais ou en alliage l�ger muni d'ailettes favorise l'�limination de la chaleur, les ailes enveloppantes diminuent la p�n�tration de l'air. On voit l'int�r�t d'accoler les tambours au diff�rentiel. Cette solution offre par ailleurs l'avantage de supprimer les tuyauteries souples des freins � commande hydrauliques ( s�curit�).

Entra�ne le bruit:- segment d�form�

- mauvais r�glage

- tambour ovalis�

- mauvais r�glage

- tambour ovalis�

Broutement:

Se manifeste par une action irr�guli�re et saccad�e du frein peut �tre du:

- � un coefficient de frottement des garnitures trop grand

- � un d�faut de rigidit� des segments

- � un d�faut d'�talonnage des garnitures

- � une ovalisation ou un excentrage des tambours

- � un jeu excessif des roulements de roues

- � un disque voil�

- � des plaquettes d�form�es

Organisation d'un syst�me de freinage:Tout syst�me de freinage comprend:

- les freins

- leurs commandes,

- un servofrein qui multiplie l'effort du pilote

Classification des freins:- freins � ruban

- freins � m�choires ext�rieures

- freins � m�choires int�rieures ou segments

Avantages:- simple,

- efficace,

- prot�g� contre les souillures ext�rieures

Avantages du frein � disques:- facile � disposer hors des roues

-usure uniforme

-refroidissement plus facile

- efficacit� plus constante (meilleur refroidissement)

- jeu non modifier entre disque et garniture (dilatation se faisant suivant le rayon)

- moins sensibles � la pr�sence d'eau (force centrifuge)

Les garnitures:Se manifeste par une action irr�guli�re et saccad�e du frein peut �tre du:

- � un coefficient de frottement des garnitures trop grand

- � un d�faut de rigidit� des segments

- � un d�faut d'�talonnage des garnitures

- � une ovalisation ou un excentrage des tambours

- � un jeu excessif des roulements de roues

- � un disque voil�

- � des plaquettes d�form�es

Organisation d'un syst�me de freinage:Tout syst�me de freinage comprend:

- les freins

- leurs commandes,

- un servofrein qui multiplie l'effort du pilote

Classification des freins:- freins � ruban

- freins � m�choires ext�rieures

- freins � m�choires int�rieures ou segments

Avantages:- simple,

- efficace,

- prot�g� contre les souillures ext�rieures

Avantages du frein � disques:- facile � disposer hors des roues

-usure uniforme

-refroidissement plus facile

- efficacit� plus constante (meilleur refroidissement)

- jeu non modifier entre disque et garniture (dilatation se faisant suivant le rayon)

- moins sensibles � la pr�sence d'eau (force centrifuge)

qualit�s recherch�es:

- constance du coefficient de frottement,

- usure faible (fr�quence des r�glages),

- plasticit� suffisante (mise en forme)

Constitution:Amiante impr�gn� de r�sine et de caoutchouc (maintenant les garnitures et les plaquettes ne dispose plus d'amiante ainsi que le joint de culasse)Fabrication: Tiss�es ou moul�es sous pressionMontage: Par rivet ou collage sur segment en fonte, en acier ou aluminium

Les commandes:

M�caniques: Utilis�es pour les freins de secours

Organisation: � tringles ou � c�bles souplesInconv�nients:

- d�multiplication limit�e,

- �lasticit� qui emp�che l'application d'efforts importants,

- difficult� d'�quilibrer les efforts de freinage,

- rendement passable,

- risque de rupture,

- entretien r�gulierHydrauliques: Bas�es sur l'incompressibilit� des liquidesPrincipe de fonctionnement:

Le rapport des forces pressantes est �gal au rapport des surfaces

Les canalisations:

En cuivre, en acier ou en nylon, la liaison entre cylindres r�cepteurs est assur�e par des canalisations souples

Organisation: � tringles ou � c�bles souplesInconv�nients:

- d�multiplication limit�e,

- �lasticit� qui emp�che l'application d'efforts importants,

- difficult� d'�quilibrer les efforts de freinage,

- rendement passable,

- risque de rupture,

- entretien r�gulierHydrauliques: Bas�es sur l'incompressibilit� des liquidesPrincipe de fonctionnement:

Le rapport des forces pressantes est �gal au rapport des surfaces

Les canalisations:

En cuivre, en acier ou en nylon, la liaison entre cylindres r�cepteurs est assur�e par des canalisations souples

R�partiteurs de freinage:

R�le et but:

l'adh�rence (influenc�e par la charge) des roues avant augmentera au d�triment de celle des roue arri�res en fonction de l'effort de freinage. Pour que le freinage soit optimum en efficacit� et s�curit� il faut faire varier dans les m�mes proportions l'effort de freinage exerc� sur les roues arri�res par rapport � celui des roues avant. Le r�le est donc d'assurer la pr�pond�rance des roues avant sans provoquer le blocage des roues arri�res

- r�partiteur simple effet

- r�partiteur � double effet

- r�partiteur � tarage variable

l'adh�rence (influenc�e par la charge) des roues avant augmentera au d�triment de celle des roue arri�res en fonction de l'effort de freinage. Pour que le freinage soit optimum en efficacit� et s�curit� il faut faire varier dans les m�mes proportions l'effort de freinage exerc� sur les roues arri�res par rapport � celui des roues avant. Le r�le est donc d'assurer la pr�pond�rance des roues avant sans provoquer le blocage des roues arri�res

- r�partiteur simple effet

- r�partiteur � double effet

- r�partiteur � tarage variable

Avantages de la commande hydraulique:

- transmission instantan�e,

- rendement excellent,

- grande d�multiplication de l'effort,

- bonne uniformit� du freinage sur les roues,

- entretien r�duit

- rendement excellent,

- grande d�multiplication de l'effort,

- bonne uniformit� du freinage sur les roues,

- entretien r�duit

r�glages des freins:

freins � segment: La distance entre les garnitures et le tambour doit �tre le plus faible possiblePr�pond�rance de freinage:

Sur voiture l�g�re les roues avant doivent subir une puissance de freinage sup�rieure aux roues arri�res. les dispositifs sont:

- diam�tre des cylindres r�cepteurs plus grand � l'avant qu'� l'arri�re,

- montage d'un r�partiteur de freinage,

- montage mixte (�triers avant, tambour arri�re)

- diam�tre des cylindres d'�trier plus grand � l'avant qu'� l'arri�re,

- montage de 2 �triers � l'avant

freins � segment: La distance entre les garnitures et le tambour doit �tre le plus faible possiblePr�pond�rance de freinage:

Sur voiture l�g�re les roues avant doivent subir une puissance de freinage sup�rieure aux roues arri�res. les dispositifs sont:

- diam�tre des cylindres r�cepteurs plus grand � l'avant qu'� l'arri�re,

- montage d'un r�partiteur de freinage,

- montage mixte (�triers avant, tambour arri�re)

- diam�tre des cylindres d'�trier plus grand � l'avant qu'� l'arri�re,

- montage de 2 �triers � l'avant

Les servofreins:

But: Renforcer l'action du pilote au cours du freinage

Conditions � remplir:

Laisser au pilote le contr�le du dosage de l'effort de freinage, en cas de panne le pilote doit pouvoir assurer le freinage

Principe: Repose sur l'utilisation d'une �nergie fournie par le v�hicule, au moyen d'un appareil � la disposition du pilote

R�alisations:

Varient suivant la source d'�nergie qui peut �tre:

- m�canique : abandonn�e

- pneumatique

- � d�pression: utilisation de la d�pression existant dans le collecteur (courant sur vl)

- pneumatique: l'air est employ� directement pour man�uvrer les freins (courant sur pl)

- �lectrique: peut d�velopper

Conditions � remplir:

Laisser au pilote le contr�le du dosage de l'effort de freinage, en cas de panne le pilote doit pouvoir assurer le freinage

Principe: Repose sur l'utilisation d'une �nergie fournie par le v�hicule, au moyen d'un appareil � la disposition du pilote

R�alisations:

Varient suivant la source d'�nergie qui peut �tre:

- m�canique : abandonn�e

- pneumatique

- � d�pression: utilisation de la d�pression existant dans le collecteur (courant sur vl)

- pneumatique: l'air est employ� directement pour man�uvrer les freins (courant sur pl)

- �lectrique: peut d�velopper

Servofrein hydrovac:

Source d'�nergie: D�pression pr�lev�e en aval du papillon des gaz

Valeur de la d�pression:

Elle est fonction:

- de la vitesse de rotation

- de la position du papillon des gaz ( ferm� au moment du freinage)

Servofrein � air comprim�:

G�n�ralit�s: L'�nergie est fournie par de l'air comprim� envoy� dans des cylindres munis de piston, lequel se d�pla�ant sous l'effet de la pression de l'air agit sur la came du frein par l'interm�diaire d'une tige et d'un levier. L'installation n�cessite un compresseur d'air entra�n� par le moteur qui doit avoir une marge de puissance suffisante. Les freins se pr�tent fort bien au freinage des remorques dont ils assurent l'immobilisation en cas de rupture d'attelage de la remorque.

Servofrein �lectrique: Un �lectro-aimant est mont� flottant sur le flasque, il peut donc tourner d'un certain angle. Dans ce mouvement, il commande l'�cartement des m�choires de frein par l'interm�diaire d'un levier termin� par une came. L'�lectro-aimant est aliment� par un rh�ostat command� par la p�dale de frein

Les ralentisseurs:

g�n�ralit�s: Appareil permettant de r�duire sensiblement la vitesse du v�hicule par action ind�pendante de celle des freins � friction. Utiles dans les grandes descentes

Frein moteur WESTINGHOUSE: Consiste en un obturateur mont� sur l'�chappement du moteur qui transforme momentan�ment celui-ci en compresseur d'air. Parall�lement l'alimentation en combustible est coup�e.

Valeur de la d�pression:

Elle est fonction:

- de la vitesse de rotation

- de la position du papillon des gaz ( ferm� au moment du freinage)

Servofrein � air comprim�:

G�n�ralit�s: L'�nergie est fournie par de l'air comprim� envoy� dans des cylindres munis de piston, lequel se d�pla�ant sous l'effet de la pression de l'air agit sur la came du frein par l'interm�diaire d'une tige et d'un levier. L'installation n�cessite un compresseur d'air entra�n� par le moteur qui doit avoir une marge de puissance suffisante. Les freins se pr�tent fort bien au freinage des remorques dont ils assurent l'immobilisation en cas de rupture d'attelage de la remorque.

Servofrein �lectrique: Un �lectro-aimant est mont� flottant sur le flasque, il peut donc tourner d'un certain angle. Dans ce mouvement, il commande l'�cartement des m�choires de frein par l'interm�diaire d'un levier termin� par une came. L'�lectro-aimant est aliment� par un rh�ostat command� par la p�dale de frein

Les ralentisseurs:

g�n�ralit�s: Appareil permettant de r�duire sensiblement la vitesse du v�hicule par action ind�pendante de celle des freins � friction. Utiles dans les grandes descentes

Frein moteur WESTINGHOUSE: Consiste en un obturateur mont� sur l'�chappement du moteur qui transforme momentan�ment celui-ci en compresseur d'air. Parall�lement l'alimentation en combustible est coup�e.

Tableau de d�pannage:

Anomalies | causes | rem�des |

| la p�dale est dure <<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<< | source de vide d�faillant grippage du p�dalier garniture grasse ou glac�e servofrein | v�rifier la canalisation (durit) de vide, les valves d�gripper et graisser remplacer les garnitures remplacer |

| p�dale dur, le r�gime moteur change au couple de frein | membrane du servofrein perc�e | remplacer le servofrein |

| p�dale devient dur de temps en temps | mauvaise �tanch�it� du clapet | changer le clapet |

contr�le servofrein : moteur arr�t�, actionner plusieurs fois la p�dale de frein, elle doit rester dure et devenir haute, mettre le moteur en marche, la p�dale doit s'enfoncer l�g�rement

anomalies: Contr�le de la source � vide, d�saccoupler en tirant le clapet d'alimentation le moteur au ralenti, appliquer le doigt sur le clapet si une aspiration franche est ressentie, le servofrein est bloqu� changer

anomalies: Contr�le de la source � vide, d�saccoupler en tirant le clapet d'alimentation le moteur au ralenti, appliquer le doigt sur le clapet si une aspiration franche est ressentie, le servofrein est bloqu� changer

Organisation du ma�tre-cylindre tandem

REP | d�signation | observations |

1 | Corps du ma�tre-cylindre | |

2 | Piston primaire | Assure la mise en pression du liquide dans le circuit AV |

3 | Orifice de remplissage | Permets le passage du liquide de frein de l'arri�re de la t�te du piston |

4 | Orifice de dilatation | Assure l'alimentation de la chambre avant |

5 | Piston secondaire | Assure la mise en pression du liquide dans le circuit AR |

6 | Coupelles primaires | Assure la mise en �tanch�it� du piston au moment du freinage |

7a/b | Coupelles secondaires | ) Joue le r�le de coupelle secondaire pour le circuit secondaire b) Assure l'�tanch�it� entre les deux circuits |

8 | Orifice de compensation | Permets le passage du liquide de frein de l'arri�re de la t�te du piston vers la chambre avant au moment de la compensation |

9 | Vis d'assemblage | |

10 | Ressort du piston primaire | |

11 | Ressort du piston secondaire | |

12 | R�servoir | Contient du liquide freins |

13 | Sortie vers les freins AR | Munie d'une soupape double effet pour les freins � tambour |

14 | Sortie vers les freins AV | idem |

15 | Vis but�e du piston | |

16 | But�e du piston primaire | |

17 | Cache poussi�re | |

18 | Tige de commande | |

19 | but�e en t�le | Consiste avec le piston 2, la vis 9 et le ressort 10 un ensemble indemontable |

Fonctionnement:

En appuyant sur la p�dale de frein, le piston primaire 2 se d�place vers le fond de l'al�sage.

La colonne de liquide situ�e entre le piston 2 du circuit AV et le piston 5 du circuit AR provoque le d�placement du5 vers le fond de l'al�sage, on obtient un freinage sur les roues AV et AR

La colonne de liquide situ�e entre le piston 2 du circuit AV et le piston 5 du circuit AR provoque le d�placement du5 vers le fond de l'al�sage, on obtient un freinage sur les roues AV et AR

Cas d'un accident sur le circuit AV:

La pression dans le circuit AV est nulle.Le piston primaire 2 se d�place sans effet hydraulique jusqu'au contact de la but�e 19.Le piston secondaire 5 est pouss�e m�caniquement et provoque le freinage sur les roues AV et AR

Cas d'un accident sur le circuit AR:

La pression dans le circuit AR est nulle. Les deux pistons se d�placent sans effet hydraulique jusqu'au contact du piston secondaire 5 dans le fond de l'al�sage, a ce moment, le piston 2 continuant sa course comprime le liquide dans le circuit AV et provoque le freinage des roues AV

Nivocode: indique au conducteur la suffisance de liquide de frein dans le r�servoir du ma�tre-cylindre

Indicateur de freinage: commande les deux feux de stop g�n�ralement la commande est m�canique

I.C.P= indicateur de chute de pression

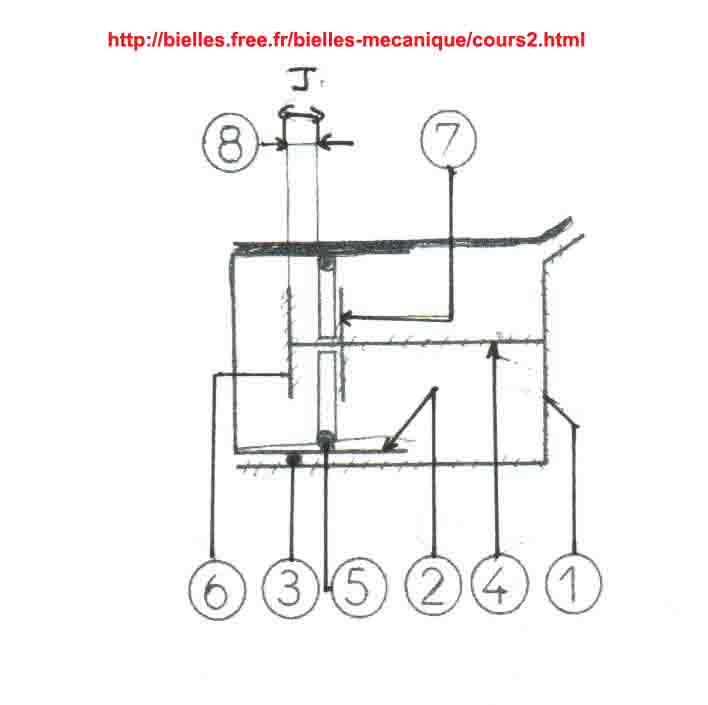

MA�TRE-CYLINDRE (simple)

REP | d�signation | R�le et remarques |

1 | Le corps | Supporte le r�servoir et constitue le cylindre �metteur de pression |

2 | le piston | Assure la mise sous -pression du liquide |

3 | Coupelle primaire | Assure la mise en �tanch�it� du piston au moment du freinage |

4 | Le joint ou coupelle secondaire | Assure l'�tanch�it� � l'arri�re du piston |

5 | But�e arri�re | Limite le retour du piston |

6 | Tige de commande | En liaison avec la p�dale transmet l'effort du pilote en assurant la pouss�e du piston |

7 | Soupape double effet | Permets le d�part et le retour du liquide |

8 | Ressort de rappel | Maintient la coupelle primaire et maintient la soupape double effet assure aussi le retour du piston |

9 | Chambre avant | permet la mise sous-pression du liquide de frein |

10 | R�servoir | Le r�servoir alimente le ma�tre-cylindre comporte un niveau � respecter est �quip� d'un t�moins lumineux |

11 | Orifice de dilatation | Assure l'alimentation de la chambre avant |

12 | Orifice de remplissage | Permets le passage du liquide de frein de l'arri�re de la t�te du piston |

13 | Orifice de compensation | Permets le passage du liquide de frein de l'arri�re de la t�te du piston vers la chambre avant au moment de la compensation |

14 | Cache poussi�re | Prot�ge l'int�rieure du ma�tre-cylindre |

15 | Joint d'�tanch�it� | Assure l'�tanch�it� de la soupape double effet |

j | Jeu de garde | �vite le contact permanent entre la tige et le piston, le jeu ce mesure � la p�dale |

Ma�tre-cylindre / freinage:

REP | d�signation | fonctionnement |

6 | Tige de commande | Command� par la p�dale assure le d�placement du piston |

7 | Soupape double effet | Assure le passage du liquide par le clapet central |

8 | Ressort de rappel | Comprim� par le piston il maintient la coupelle primaire qui assure l'�tanch�it� |

9 | Chambre avant | Son volume diminue lorsque le piston avance |

2 | Piston | Obstrue l'orifice de dilatation donc met le liquide sous-pression |

Cessation de freinage:

REP | d�signation | fonctionnement |

6 | Tige de commande | Le pilote rel�che son effort sur la commande cependant on est toujours en position freinage |

8 | Ressort de rappel | Essaye de repousser le piston |

2 | Piston | Obstrue toujours l'orifice de dilatation |

7 | Soupape double effet | �tanch�it� toujours assur� par le si�ge arri�re |

9 | Chambre avant | La pression n'est pas la m�me, inf�rieure � celle qui est dans les canalisations dans les cylindres r�cepteurs |

3 | coupelle | Ce d�forme sous l'effet de la diff�rence de pression |

13 | Orifice de compensation | Permets le passage du liquide de l'arri�re � l'avant |

12 | Orifice de remplissage | Assure le remplissage derri�re la t�te du piston |

Ma�tre-cylindre / Repos:

REP | d�signation | fonctionnement |

2 | Piston | Le conducteur rel�che son effort sur la p�dale, donc le ressort ram�ne l'ensemble coupelle piston, l'orifice de dilatation est d�couvert le liquide retourne au r�servoir |

7 | Soupape double effet | S'ouvre sous l'effet de la pression dans les canalisations laquelle est d� aux rappels des segments par l'interm�diaire de leurs ressorts |

3 | Coupelle primaire | Conserve sa forme initiale |

9 | Chambre avant | Reprend son volume initial |

11 | Orifice de dilatation | Permets le retour du liquide dans le r�servoir |

8 | Ressort de rappel | Repousse � la fin du freinage la soupape double effet sur son si�ge et maintient une pression r�siduelle dans le circuit |

La pression r�siduelle a pour effet d'assurer l'�tanch�it� de l'ensemble coupelle piston du cylindre r�cepteur= valeur moyenne : 0.3 � 0.7 bars |

Mastervac fonctionnement:

Organisation du mastervac:

rep | d�signation | r�les - remarques |

1 | tige de pouss�e | Directement command� par la p�dale de frein |

2 | Ressort de rappel de la tige 1 | Rappel la tige lorsque le conducteur n'appuie plus sur la p�dale |

3 | Clapet d�formant | Par sa d�formation elle permet la mise en P.A de la chambre B et la communication entre la chambre A et B |

4 | Distributeur | Directement actionn� par la tige de pouss�e, il commande le clapet d�formable |

5 | Diaphragme | Il permet le d�placement du piston tout en pr�servant l'�tanch�it� du syst�me |

6 | Piston + ressort de rappel | Le piston assure le d�placement de la tige du ma�tre-cylindre sous l'effet des diff�rences de pression, le ressort ram�ne le piston au repos |

7 | But�e du distributeur | Limite le d�placement du distributeur et permet le freinage sans l'assistance |

8 | Disque de r�action | Il permets la stabilisation, il est constitu� en caoutchouc |

9 | Tige du ma�tre-cylindre | Transmet la pouss�e au ma�tre-cylindre |

10 | Clapet de retenue | Maintient la pression dans la chambre A, lorsque le moteur est arr�t� |

11 | Chambre arri�re | Chambre mise � la P.A |

12 | Mise en communication | des chambres A et B, de la chambre B avec la chambre arri�re |

P.A= pression atmosph�rique

AR= arri�re

AV= avant

AR= arri�re

AV= avant

Hydrovac: Renforce la pression �mise par le ma�tre-cylindre, le circuit est plac� apr�s le ma�tre-cylindre, action command� par la d�pression du moteur

Mastervac: Renforce l'action du conducteur lorsqu'il appuie sur la p�dale de frein plac� avant le ma�tre-cylindre, command� par la d�pression du moteur et l'action m�canique de la p�dale de frein. utilis� sur les v�hicules europ�ens

position arr�t:

Les chambres A et B sont mis � la d�pression le piston est en �quilibre l'action de son ressort est pr�pond�rante le distributeur est en but�e vers la droite est en contact avec le clapet d�formable

d�but de freinage:

1 phase : sous l'action de la p�dale de frein, la tige de pouss�e ce d�place le clapet d�formable vient en contact de sa port�e, ce qui ne permet plus la communication entre la chambre A et B est rest� � la d�pression

freinage assistance:

La tige de pouss�e continue d'appuyer sur le distributeur, qui vient en but�e vers la gauche, le clapet d�formable �tant en but�e, il y a donc mise � la pression atmosph�rique de la chambre B. Le piston ce d�place entra�nant avec lui le disque de r�action qui fait ce d�placer le piston du ma�tre-cylindre

stabilisation:

Sous la r�action de la pression du ma�tre-cylindre, le disque de r�action ce d�forme et repousse le distributeur contre le clapet. La chambre B est donc isol�e de la P.A le piston ce stabilise et maintient la pression dans le circuit de freinage.

Augmentation du freinage:

Si on d�sire augmenter le freinage, la tige de pouss�e fait avancer de nouveau le distributeur et on est ramen� � la phase freinage

Cessation de freinage, retour au repos:

Le conducteur l�che la p�dale, la tige de pouss�e est ramen�e par le ressort, le distributeur revient en contact avec le clapet d�formable le repousse ce qui permet la communication entre la chambre A et B

Freins � disque � �trier fixe:

REP | d�signation | repos | freinage |

1 | �trier | Contient du liquide de frein � la pression atmosph�rique | Liquide mis sous pression |

2 | Disque | Tourne librement avec la roue | Re�oit le serrage des plaquettes |

3 | Piston | Immobile | Pouss� par le liquide |

4 | Plaquettes | �loign� du disque (jeu de fonctionnement faible) | Viennent serrer le disque son command� par le piston |

5 | Joint torique ( joint �tanch�it�) | Assure l'�tanch�it� du piston | Maintient l'�tanch�it� |

Remarques: Au moment du freinage, lors du d�placement du piston je joint (5) torique ce d�forme, ce qui permet lors du cessation du freinage le rappel du piston

Freins � disque � �trier flottant:

Rattrapage de jeu automatique:

1 | �trier |

2 | Piston |

3 | joint torique |

4 | Axe solidaire de l'�trier |

5 | jonc |

6 | But�e avant |

7 | But�e arri�re |

8 | Jeu normal de fonctionnement ce jeu augmente entre la plaquettes et le disque au moment du freinage la course du piston augmente et entra�ne le jonc au maximum sur la but�e avant, et immobilise le piston, la course excessif du piston est donc rattrap� |

Repos:

1 | �trier |

2 | Piston |

3 | Arriv� du liquide |

4 | Plaquettes command� par le piston |

5 | Plaquettes command� par r�action de l'�trier |

6 | disque |

Soupape double effet Montage 4 freins � disques

La soupape double effet est inexistante afin d"�liminer toute pression r�siduelle (l'�tanch�it� du piston ainsi que le rappel est assur� par le joint torique)

Montage mixte:

1 | Alimentation vers les freins � disques on remarques que la soupape est inexistante |

2 | Alimentation vers les freins arri�res la pression r�siduelle n�cessaire � l'�tanch�it� des coupelles des cylindres de roues est assur� par la soupape double effet |

R�partiteur double effet:

REP | d�signation | R�les - Remarques |

1 | Arriv�e du liquide | Sous-pression provenant du ma�tre-cylindre |

2 | D�part du liquide vers les cylindres r�cepteurs | |

3 | Soupapes et ressorts | Limite la pression sur le circuit arri�re |

4 | Piston et ressorts | En se d�pla�ant avec la soupape renforce le freinage dans le circuit arri�re |

Pour effet E1 sur la p�dale la soupape s'appuie et limite la pression � la valeur de P1 dans le circuit arri�re, si Eaugmente l'ensemble piston soupape se d�place et renforce la pression dans le circuit des roues arri�res.

R�partiteur � tarage variable:

REP | d�signation | R�les- Remarques |

1 | Arriv�e du liquide | En provenance du ma�tre-cylindre |

2 | D�part du liquide | Vers les cylindres de roues ou �trier de frein arri�re |

3 | Soupape | Autorise ou interdit le passage du liquide vers le circuit arri�re en fonction de la charge |

4 | Ressort | Solidaire de la caisse (masse suspendue sa tension ou tarage sur la soupape est fonction de la charge) |

En fonction de la charge C � l'arri�re du v�hicule au moment du freinage pour un effort E sur la p�dale, la pression Pest limit�e dans le circuit arri�re alors quel continu d'augmenter dans le circuit avant

R�partiteur simple effet:

REP | d�signation | R�le Remarques |

1 | Arriv� du liquide de frein (ma�tre-cylindre) | Le liquide est sous pression |

2 | D�part vers les cylindres arri�re (liquide) | Syst�me se monte aussi sur un v�hicule �quip� de frein � disque � l'arri�re |

3 | Soupape | autorise ou interdit le passage du liquide vers le circuit arri�re |

4 | Ressort tar� | D�termine la valeur de la pression maxi dans le circuit arri�re |

A partir d'un effort sur la p�dale, le r�partiteur limite la pression dans le circuit des roues arri�re � la valeur deP1, il est noter que la pression continue � cro�tre dans le circuit avant

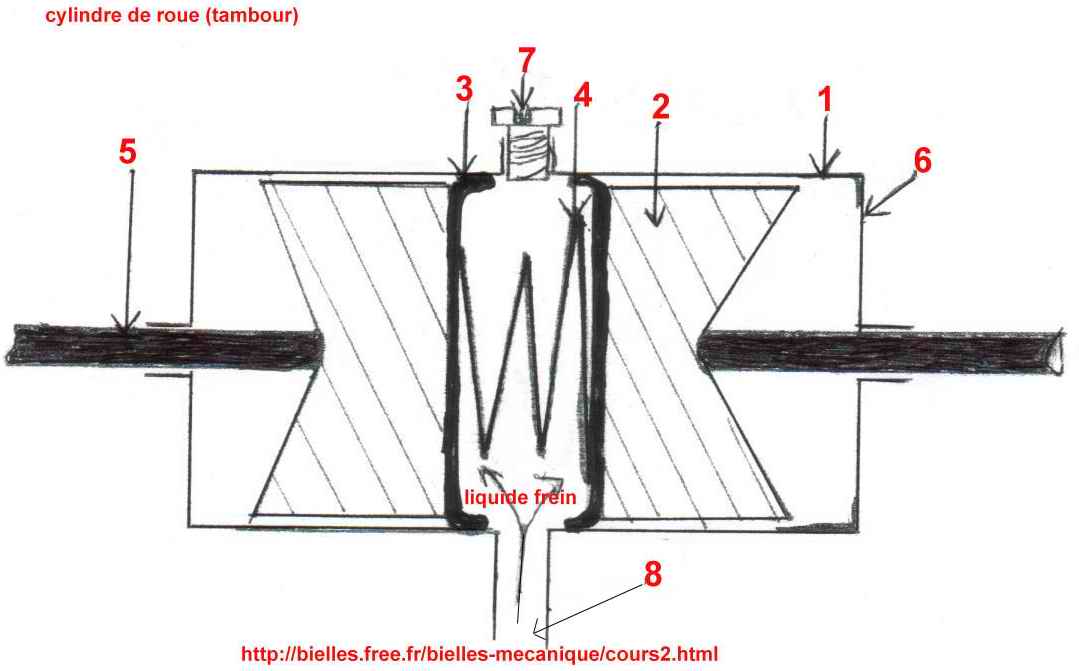

Cylindre de roue:

rep | d�signation | R�le Remarques |

1 | Corps du cylindre de roue | Ce fixe sur le flasque est aliment� en pression par le ma�tre-cylindre par raccordement de tuyauterie |

2 | Piston | Transforme la pression du liquide en force appliqu� sur les segments |

3 | Coupelles | Assure l'�tanch�it� du corps du cylindre de roue gr�ce � la pression r�siduelle |

4 | Le ressort | Sert � maintenir les coupelles contre les pistons lors du montage |

5 | Tige de commande | Transmettent la pouss�e des pistons sur les segments,sur les montages actuels, ce sont les becs des m�choires qui est en contact permanent avec les pistons |

6 | Cache poussi�re | Prot�ge le corps du ma�tre-cylindre |

7 | Vis de purge | Permet la purge du circuit hydraulique par �vacuation de l'air |

8 | Arriv� du liquide de frein | Par canalisation rigide ou souple en provenance du ma�tre-cylindre |

Am�lioration frein � segment:

Surface des garnitures diff�rentes f de 3=F de 4 surfaces de 1 sup�rieur � la surface 2 pression 1 inf�rieur � pression 2 rep�re 1 m�choire engageante rep�re 2 m�choires d�gageante

F=PxS

F= force en bar, P= m/dans S=section en cm3

F= force en bar, P= m/dans S=section en cm3

Dispositif � 2 cylindres r�cepteurs (1 par garniture) la disposition des cylindres par rapport au sens de rotation rend les 2 garnitures engageantes

Freins auto-serreurs . syst�me BENDIX , montage flottant au moment du freinage la garniture primaire par interm�diaire de la biellette 3 s'appuie sur la garniture secondaire la surface des m�choires (garnitures) est identique

Syst�me qui n'est plus utilis�, cependant chaque m�choires comporte deux cames de r�glage 2 talons

Seul la pointe ce r�gle par l'excentrique (r1) le talon 3 ce centre automatiquement, le ressort (r2) rappel le talon � la cessation du freinage

rep | d�signation | effets | remarques |

F.F' | Forces d'application des segments | il faut que F.F'= aient une force= sur chaque segments | F=F' |

1 | Segment primaire ou engageant | Segment entra�n� par le tambour | |

2 | Segment secondaire ou tra�nant | Segment repouss� par le tambour | |

3 | Tambour | Son sens de rotation d�termine les effets de 4 et 5 | |

4 | Effet engageant | Applique le segment primaire sur le tambour | S'ajoute �F |

5 | Effet d�gageant | Repousse le segment secondaire | Ce retranche de F' |

Remarques: Conclusion, d�s�quilibre entre la puissance de freinage du segment primaire et celle du secondaire, le segment primaire s'use plus rapidement

Le graissage:

N�cessit� : Le mouvement de deux pi�ces en contact produit un frottement �valu� par un coefficient compris entre 0 et 1 Ce frottement qui transforme en chaleur provoque une perte d'�nergie, Cet �chauffement peut entra�ner une fusion partielle des pi�ces. Le graissage est donc n�cessaire pour emp�cher le contact direct des pi�ces en mouvement

Facteurs conditionnement le frottement:

nature des pi�ces en contact, emploi de mat�riaux ayant un coefficient de frottement faible

Exemple: acier sur r�gule, bronze sur acier, fonte sur acier, fonte sur fonte

�tat de surface: Rigoureusement usin�es et polies

Conditions de travail: Efforts subis par les pi�ces, pressions de contact des pi�ces

Situation des pi�ces: Proximit� d'une source de chaleur (dilatation)

R�le du graissage: Interposer entre les surfaces frottantes une couche continue d'huile, de graissage ou de graphite afin de transformer le frottement sec ou direct en frottement fluide ou indirect

But du graissage: Diminuer l'usure et la d�t�rioration des organes, �vacuer et r�partir la chaleur ( circulation d'huile), am�liorer l'�tanch�it� piston cylindre.

Pr�server les pi�ces contre la corrosion, �liminer les d�chets (limaille)

Th�orie du graissage:

Graissage imparfait: Certaines pi�ces soumises � un mouvement alternatif rapide ( piston, queue de soupape) n'autorise pas le graissage parfait: le graissage se fait alors gr�ce � une fine couche de lubrifiant

Principaux organes � graisser

> Les paliers de vilebrequin, Les t�tes de bielle et les manetons,

>Les paliers de l'arbre � cames,

>Les engrenages et la cha�ne de distribution

>Les rampes de culbuteur, la queue de soupapes, le guide, le poussoir,

>Les pistons et la paroi du cylindre,

>Les commandes d'organes annexes

Syst�mes de graissage des moteurs:

Graissage par barbotage: Les bielles portent sous la t�te une cuill�re qui puise et projette l'huile, assurant ainsi le graissage des organes � l'int�rieur du carter, ( syst�me retenu que pour les moteurs fixes et de petites cylindr�es)

Avantage: Simple

Inconv�nients: Insuffisant pour moteur de moyenne et grosse cylindr�e, contr�le du graissage pratiquement impossible

Graissage sous pression,sous pression normal,sous pression int�grale:

Avantage: Graissage efficace, meilleur refroidissement de l'huile, contr�le possible

Inconv�nient: R�alisation complexe

Graissage � d�bit r�glable et � huile perdue(motocyclette)graissage par carter sec

Le carter ne sert que de collecteur d'huile, il comporte des puits dans lesquels des pompes d'�puisement envoient l'huile vers un r�servoir jouant le r�le de radiateur. Une autre pompe assure la lubrification sous pression des organes

Avantages: Meilleur refroidissement de l'huile, �vite le barbotage du vilebrequin lors d'inclinaison trop importante, favorise l'emploi de blocs horizontaux et en flat

Inconv�nient: Syst�me complexe et co�teux

Organes constitutifs d'un syst�me de graissage sous pression:

Le r�servoir d'huile: G�n�ralement le demi carter inf�rieur

Les canalisations: Venue de fabrication (bloc, culasse,vilebrequin)

- rigides (cuivre, acier)

- souples ( caoutchouc+gaine m�tallique tress�e

Les pompes � huile:

A engrenages:

Avantage: simple, robuste (usure pratiquement nulle)

inconv�nient: aspiration faible ( n�cessit� de noyer la pompe)

A palettes:

Avantages: tr�s bonne aspiration, tr�s grande pression de refoulement

Inconv�nient: complexe, usure importante

Le filtre � huile:

R�le: " retenir les impuret�s qui se forment pendant le fonctionnement du moteur:"

> boues, vieillissement de l'huile,

>produits charbonneux, usure des pi�ces,

>poussi�res provenant de l'atmosph�re,

>essence,m�lange trop riche (abus du circuit de d�part),

>eau, condensation de l'air

Diff�rents montage: En s�rie, en d�rivation

Le radiateur d'huile: Mont� en g�n�ral sur engin sp�ciaux ou sur moteur � refroidissement par air

Organes soumis au brouillard et aux projections d'huile:

Emploi de joint ( papier, li�ge, caoutchouc synth�tique)

Palier arri�re du vilebrequin: Garde d'huile ( profil triangulaire, vis sans fin ou profil h�lico�dal)

L'avant du vilebrequin (cot� distribution): Bague d'�tanch�it� ( joint spi)

Graissage des organes autres que le moteur:

Bo�te de vitesses et pont moteur: Barbotage des engrenages dans l'huile ( vidange p�riodique)

Bo�tier de direction: Graiss� ou huil� suivant le type

Les lubrifiants:

Caract�ristiques des huiles:

Viscosit�: Force de coh�sion des mol�cules entre elles ( formation et continuit� du film) fonction chimique, physique, m�canique.

Onctuosit�: Pouvoir mouillant de l'huile qui permet d'adh�rer aux surfaces (�pilamens)

Fluidit�: Propri�t� qui permet � l'huile de s'�couler plus ou moins facilement ( c'est l'inverse de la viscosit�)

Fixit�: C'est l'endurance de l'huile � conserver ses qualit�s � l'usage

Les huiles de graissage: Huile d'origine min�rale avec additifs pour en am�liorer les caract�ristiques

L'huile compound: Huile min�rale + huile v�g�tale ( ricin) augmente l'onctuosit�

Les huiles graphit�es: Huile min�rale+graphite ( augmente le poli des surfaces)

Les huiles d�tergentes: Huile min�rale + additifs ( dop�s) qui ont la propri�t� de dissoudre les goudrons et les produits issus de l'oxydation

Remarques : les huiles employ�es actuellement sont des huiles min�rales d�tergentes, une huile d�tergente ne peut �tre utilis�e apr�s une huile non d�tergente ( l'inverse est possible)

Les graisses: Huiles min�rale+savon ( graisse animale)

>graisse d'usage g�n�ral,

>graisse pour pompe � eau ( r�siste � l'eau chaude),

>graisse graphit�e ( r�siste aux temp�ratures �lev�es)

>graisse filante ( joint de transmission)

Sp�cification des huiles: Les huiles sont caract�ris�es par leur viscosit� suivant un code normalis�:

Exemple: SAE 10: extra fluide

SAE 20: fluide

SAE 30: demi fluide

SAE 40: demi �paisse

Incidents de graissage:

> remont�e d'huile ( segmentation, usure du cylindre)

>�mulsion de l'huile pr�sence d'eau ( joint culasse, d'embase chemise ou bloc fendu)

>dilution de l'huile essence ( abus circuit de d�part, pompe essence d�t�rior�e)

>les fuites ( joint et canalisation)

>le colmatage ( cr�pine et filtre)

>rupture d'entra�nement (pompe)

>rupture ressort de clapet de d�charge

>rupture du film d'huile ( pression des pi�ces trop grande de l'huile)

"Les moteurs diesel n�cessitent l'utilisation d'une huile particuli�re (pour combattre les effets du soufre)"

Th�orie du graissage:

Graissage parfait:

1) pi�ce en contact directe

2) �pilamens

3) film d'huile

Le lubrifiant interpos� entre les pi�ces ce dispose en 5 couches , 2 couches appeler �pilamens qui adh�rent au paroi et le film qui ce d�place entre les deux �pilamens ( le coefficient de frottement est alors tr�s faible �pilamens = viscosit�/film=onctuosit�

Graissage des paliers:

1) Au repos l'arbre repose sur la g�n�ratrice inf�rieur du coussinet

2) Le mouvement de rotation entra�ne le lubrifiant qui ce comporte comme un coin et soul�ve l'arbre

3) La pression d'huile augment, l'arbre ce centre dans le palier, dans lequel il est support� par le lubrifiant ( film )

Graissage sous pression:

rep

d�signation

r�les et remarques

1

Carter inf�rieur

constitue le r�servoir d'huile porte un orifice de vidange d�canteur ( reniflard) recycle les vapeurs d'huile pour le filtre � air, il est parfois muni d'ailettes de refroidissement

2

Cr�pine

tamis qui retient les grosses impuret�s pour prot�ger la pompe � huile

3

Pompe � huile

assure la pression de refoulement

4

Filtre � air

assure la filtration de l'huile pour prot�ger l'usinage des pi�ces en mouvement ( il est toujours mont� en d�rivation)

5

Rampe principale

assure l'alimentation en huile des rampes secondaires

6

Rampe secondaires

assurent le graissage sous pression des paliers du vilebrequin, des manetons et t�tes de bielles, des paliers de l'arbre � cames, et de la rampe des culbuteurs ( les autres organes sont graiss�s par projection et retomb�e d'huile)

7

Retour d'huile

permets le retour (de l'huile non utilis�e dans le carter)

Remarques: Ce dispositif constitue un graissage sous pression normale, par contre le graissage sous pression int�grale assure en plus,

le graissage sous pression des pi�ces de bielles, l'axe du piston

Carter sec - les pompes:

1

Puisard de r�cup�ration d'huile

2

Huile ( en tr�s faible quantit�)

3

Pompe d'�puisement

4

Filtre � huile

5

R�servoir radiateur

6

Pompe de refoulement (assure la mise sous pression et l'envoi au organe � huil�)

1

Pignon clavet� sur l'arbre d'entra�nement (menant)

2

Corps du pignon menant

3

Pignon libre en rotation sur son axe (men�)

4

Clapet de d�charge ( limiteur de pression)

1

Corps de pompe

2

Arbre menant excentr� par rapport au corps de la pompe

3

Palettes au nombre de deux

4

Ressorts appliquant les palettes contre le corps de la pompe cette pompe est munie aussi d'un clapet de d�charge

Les Filtres:

1

�l�ment filtrant

2

Clapet de d�charge s�curit�

3/4

joint d'�tanch�it�

5

cuve ou corps du filtre

1

�l�ment filtrant

2

Couvercle

3/4

joint d'�tanch�it�

5

cuve ou corps

Dans ce montage , il n'y a qu'une partie de l'huile qui passe par le filtre

V�rification niveau:

Les rainures servent de r�servent d'huile, afin d'�viter le grippage des pi�ces lors de la mise en rotation du moteur

1

Sonde ou manocontact situ� a proximit� du filtre

2

Contact d'allumage

3

Manocontact fonctionne suivant la pression d'huile

4

Lampe plac�e au tableau de bord, ne s'allume que si la pression d'huile est trop faible