ALLUMAGE

Rôle de l'Allumage

C'est de permettre l'inflammation du mélange gazeux dans un cylindre en compression en créant une étincelle entre les électrodes de la bougie

Élément qui constitue un système d'allumage classique

il comprend:

une batterie d'accumulateur

une bobine d'induction(bobine haute tension) un condensateur un allumeur+rupteur des bougies rôle d'une batterie la batterie est un réservoir électrique, qui a deux fonctions

-emmagasiner sous forme chimique l'énergie reçue du générateur (alternateur ou chargeur) et il restitue l'énergie sous forme de courant continu en fonction du besoin de l'équipement électrique (voir chapitre batterie) Bobine d'induction (haute tension) La bobine d'allumage sert à amplifier du courant électrique " basse tension " (12 v) qui vient de la batterie en courant haute tension (H.T 20.000V) pour alimenter les bougies grâce au distributeur

| REP | DÉSIGNATION | OBSERVATIONS |

| 1 | couvercle | en matière isolante, il supporte les bornes d'entrée et de sortie du courant primaire (enroulement) ainsi que la sortie de l'enroulement secondaire |

| 2 | boîtier | il est en matière isolante, il est étanche et peut contenir de l'huile pour améliorer le refroidissement |

| 3 | noyau de fer doux | feuilleté il est constitué de lames ou des fils de fer doux, il assure la concentration des lignes de force, il repose sur un silo isolant |

| 4 | enroulement primaire | il est bobiné à l'extérieur de l'enroulement secondaire, fil de cuivre émaillé de faible longueur et de gros diamètre (300 spires résistance R= 3 |

| 5 | enroulement secondaire | il prend naissance à l'entrer du primaire (retour à la masse) il est de grandes longueurs et de faible diamètre(1500 spires R=3000 |

À chaque variation de flux dans la bobine (flux créé par le passage du courant dans l'enroulement primaire renforcé par le noyau doux et coupé par le rupteur) il y a création dans l'enroulement secondaire d'une F.E.M induit HT:(Force Electro Motrice) pour bobine: le rapport de transformation est le rapport entre le nombre de spires secondaires, ce rapport est de 60 la tension primaire (U et P) lors de l'écartement des rupteurs est de 300 volts.

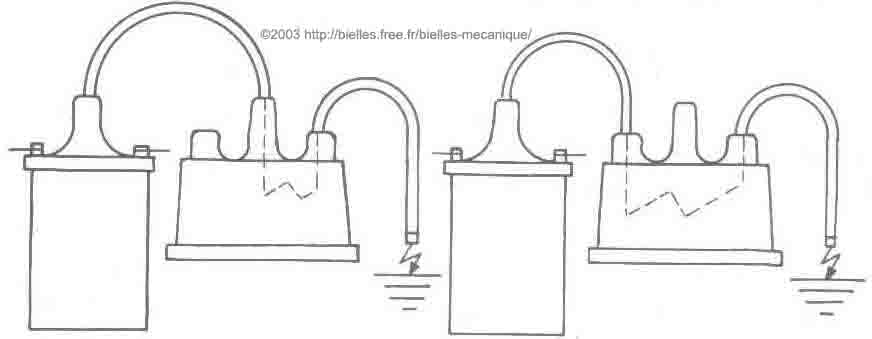

vérification du circuit allant de la sortie bobine au contact fixe du rupteur

contact ouvert (rupteur ouvert), la lampe doit briller

contact fermé, la lampe doit s'éteindre

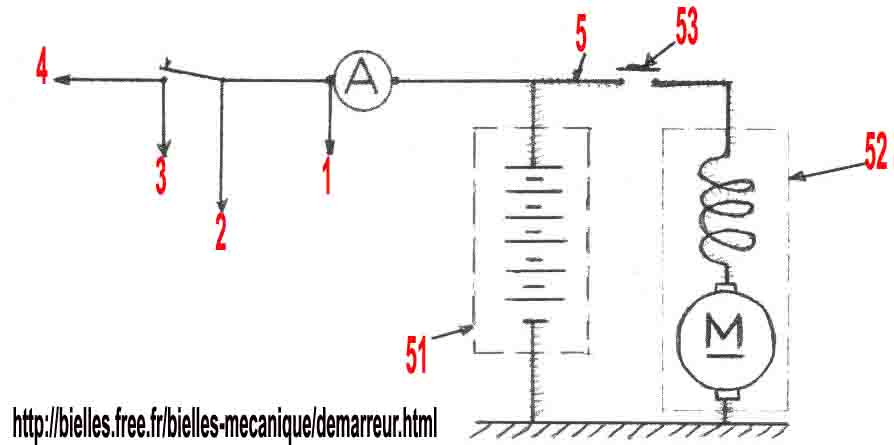

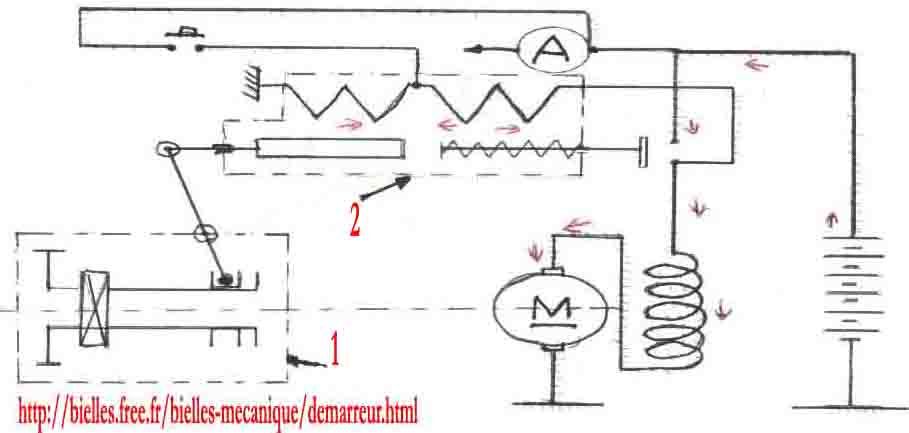

organisation du circuit d'allumage par batterie

| REP | DÉSIGNATION | OBSERVATIONS |

| 1 | vers circuit de démarrage | |

| 2 | vers circuit de charge | |

| 3 | récepteur avant contact allumage | |

| 4 | récepteur situé après contact allumage | |

| 5 | batterie | fournie le courant basse tension temps que le circuit de charge ne débite pas |

| 6 | ampèremètre | renseigne sur le bon fonctionnement du circuit de charge |

| 7 | contact allumage | assure l'alimentation du circuit d'allumage et de certains récepteurs |

| 8 | bobine (induction) | permet avec l'aide du rupteur la création du courant Haute Tension (H.T) |

| 9 | rupteur | hache le courant primaire afin de créer des variations de flux magnétique dans la bobine |

| 10 | condensateur | absorbe l'extra courant de rupture ce qui rend la rupture plus franche et protège les contacts, restitue l'énergie absorbée ce qui renforce la F.E.M (Force Electro Motrice) |

| 11 | distributeur | assure la distribution du courant Haute Tension aux bougies |

| 12 | bougies | permettent la création des étincelles |

Le condensateur

constitution du condensateur

Il est constitué de 2 feuilles d'aluminium ou d'étain isolé entre elles par de minces feuilles de papier. Ces feuilles sont roulées sur elles-mêmes et introduite dans un boîtier qui constitue l'une des bornes du condensateur, l'autre borne isolée étant reliée à la borne d'arrivée du courant à l'allumeur. L'isolement intérieur est généralement réalisé à la cire, quelques fois par de l'huile.

Rôle du condensateur

Son rôle est de rendre aussi rapide que possible la rupture du courant primaire pour que la tension secondaire soit maximum. Il absorbe pour cela les courants (dus à la self induction) qui se produisent entre les contacts au moment de la rupture évitant ainsi leur détérioration. Par ailleurs si le condensateur se charge à chaque ouverture, il se décharge à chaque fermeture des contacts renforçant ainsi le courant primaire à son établissement.La capacité du condensateur doit être suffisante pour absorber le courant de self induction.Elle est de l'ordre de 0,2 à 0,3 microfarad si la capacité est insuffisante, cela se traduira par une détérioration rapide.A la fermeture des contacts, il renforce le courant primaire en se déchargeant, réduisant de ce fait le temps de remplissage magnétique de la bobine.A l'ouverture des contacts, il absorbe le courant d'extrarupture dû à l'enroulement primaire, protégeant alors les contacts du rupteur, il réduit le temps de variation de la bobine primaire.

distributeur:

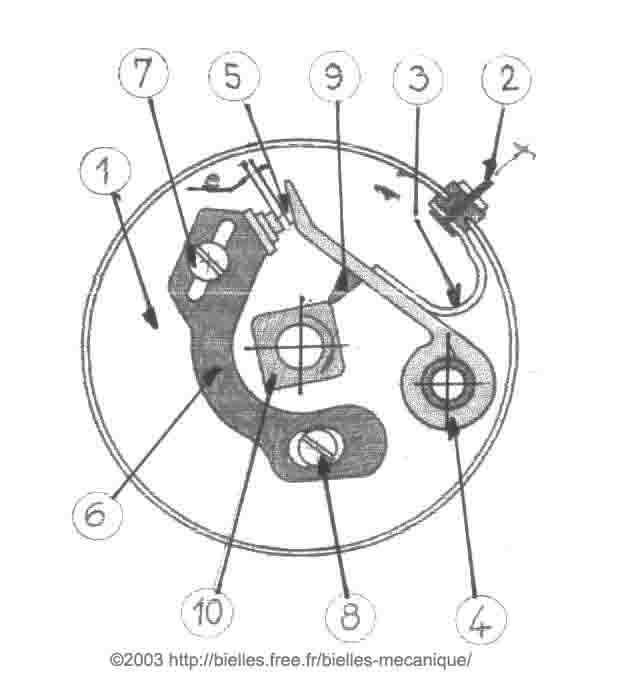

| rupteur | |

| 1 | plateau porte- rupteurs |

| 2 | borne isolée d'entrée aux rupteurs |

| 3 | ressort de rappel du linguet |

| 4 | linguet mobile isolé sur son axe |

| 5 | contact mobile en tungstène solidaire du linguet (grain de contact) |

| 6 | contact fixe |

| 7 | vis de blocage du contact fixe |

| 8 | vis de serrage |

| 9 | touchau isolant du linguet |

| 10 | arbre porte linguet |

| E | écartement des contacts (0.40) |

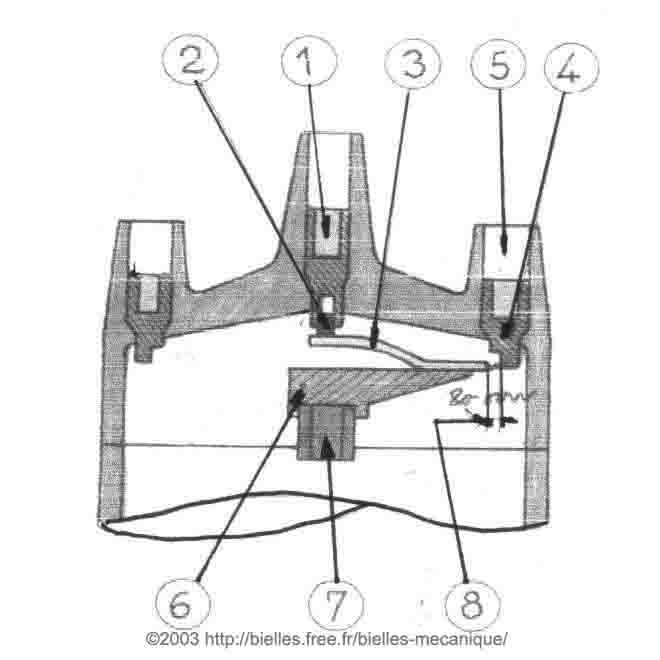

distributeur | |

| 1 | entrée courant haute tension (vient de la bobine) |

| 2 | charbon conducteur |

| 3 | lame conductrice solidaire du doigt |

| 4 | plot périphérique isolé |

| 5 | sortie courant haute tension, vers les bougies |

| 6 | doigt du distributeur |

| 7 | entraînement du doigt (arbre porte came) |

| 8 | disrupture l'espace compris entre le doigt et le plot périphérique |

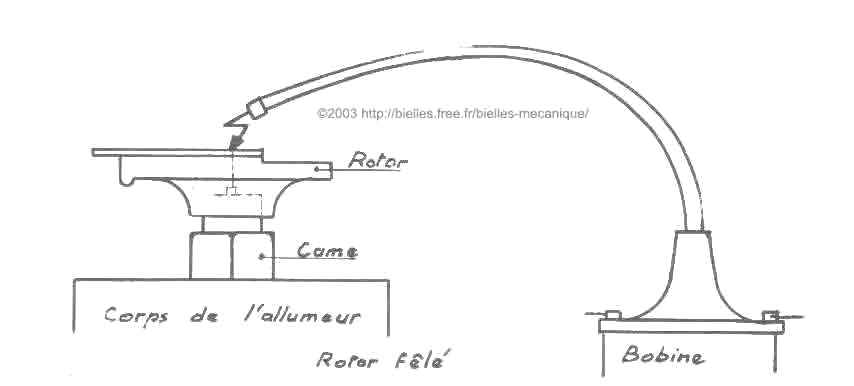

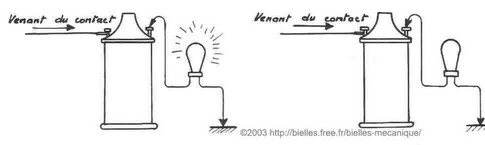

contrôle du rotor (doigt de distributeur)

contrôle tête de distributeur

fêlure plot central fêlure plot périphérique

fêlure plot central et périphérique fêlure entre plots périphériques

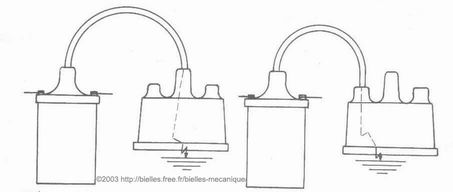

vérification de l'enroulement primaire de la bobine

la lampe s'allume enroulement primaire bon lampe éteinte, bobine hs

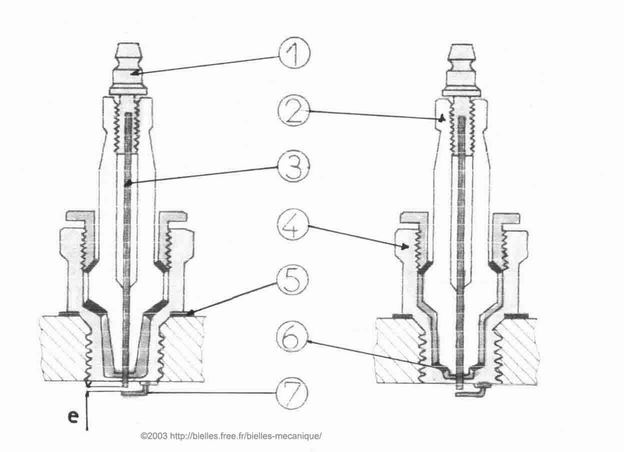

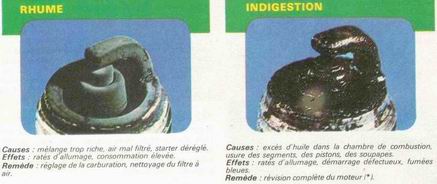

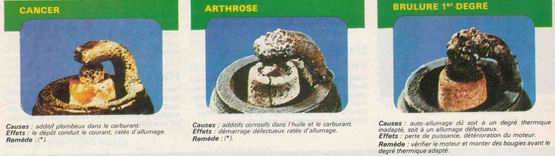

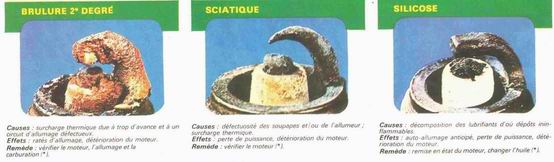

description des bougies

| REP | DÉSIGNATION | RÔLE |

| 1 | borne d'entrée | reçoit le courant induit haute tension par le fil de bougie |

| 2 | isolant | assure l'isolement électrique de l'électrode centrale (corindon ou porcelaine) |

| 3 | électrode centrale | assure l'acheminement du courant secondaire (haute tension) |

| 4 | culot | permets la fixation de la bougie sur la culasse filetage 14x125 ou 18x150 |

| 5 | joint | métalloplastique il assure l'étanchéité au moment du montage de la bougie |

| 6 | joint | assure l'étanchéité de la bougie, absent sur les bougies à sièges conique |

| 7 | électrode de masse | assure la continuité du circuit secondaire |

| E | écartement des électrodes | assure la création des étincelles (de 4 à 6 dixièmes d'écartement |

contrôler les bougies tous les 10000km

(document Bosch)

Ordres d'allumage suivant type de moteur

4 cylindres en lignes: 1.3.4.2

6 cylindres en lignes ou V : 1.5.3.6.2.4

***********************************************************************

Description de l'alternateur

Description de l'alternateur

rep | d�signation | observations |

| 11 | Induit ou Stator | Si�ge du courant induit bobin� soit en mono ou triphas� |

| 12 | Inducteur ou rotor | alimente en courant continu (excitation) il est entra�n� par la poulie, sa rotation cr�e des variations de flux, g�n�ralement il comporte 6 paires, l'extr�mit� de son arbre comporte des pistes |

| 13 | Balais | Assure l'alimentation en courant d'excitation du bobinage du rotor |

| 14 | Diode de redressement | Permettent le redressement du courant produit |

| 16 | Diode d'isolement | Prot�ge le stator et emp�che le retour du courant (sens batterie alternateur) |

| 14 | Poulie et ventilateur | La poulie assure l'entra�nement du rotor, le rapport est environ 3 1/2 le ventilateur permet le refroidissement de l'alternateur |

Pr�cautions � prendre

D�brancher la batterie pour toutes interventions sur le circuit de charge

- D�brancher la batterie lors de l'utilisation d'un chargeur de batterie

- D�brancher l'alternateur en cas de soudure �lectrique sur le v�hicule

- Ne pas d�brancher la batterie (cosses) moteur tournant

r�le d'une batterie

la batterie est un r�servoir �lectrique, qui a deux fonctions

Groupement des batteries

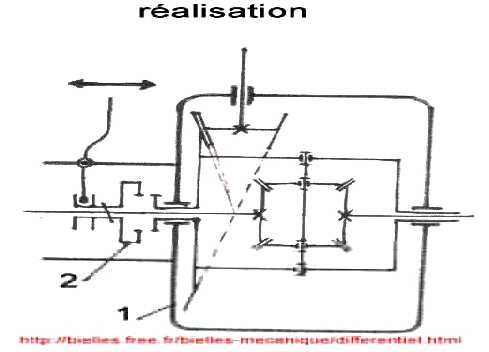

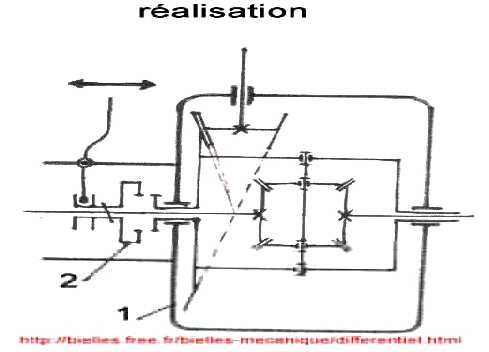

1] Carter de pompe contenant le diff�rentiel et le renvoi d'angle

1] Carter de pompe contenant le diff�rentiel et le renvoi d'angle

2] Crabot rendant solidaire le bo�tier du diff�rentiel d'un demis arbre de roue dont un plan�taire, (commande m�canique ou pneumatique)

La commande du blocage de diff�rentiel est command� par pilote vitesse et en terrain difficile et si possible en ligne droite pour l'engr�nement

- D�brancher l'alternateur en cas de soudure �lectrique sur le v�hicule

- Ne pas d�brancher la batterie (cosses) moteur tournant

r�le d'une batterie

la batterie est un r�servoir �lectrique, qui a deux fonctions

-emmagasiner sous forme chimique l'�nergie re�ue du g�n�rateur(alternateur ou chargeur)et il restitue l'�nergie sous forme de courant continu en fonction du besoin de l'�quipement �lectrique

Compositionles plaques sont constitu�es d'une quille en plomb antimonie (environ 10% d'antimoine) dont les alv�oles sont garnies d'une mati�re active

L'antimoineA pour but de rendre l'alliage plus fusible ce coule mieux que le plomb pur et permet des grilles � arr�te vif, d'augmenter la r�sistance � l'attaque par l'acide sulfurique. Permets d'augmenter la caract�ristique m�canique du plomb

Type mati�re active positive du bioxyde de plomb(pb02 couleur chocolat)

Mati�re active

du plomb pur ou spongieux

Les s�parateurs

isolant, emp�che le contact des plaques de polarit� diff�rentes

Espaceurs

maintiens un �cartement invariable entre les plaques

�cran

s'oppose aux cheminements de la mati�re active d'une plaque vers l'autre, assure la diffusion de l'�lectrolyte et d�gagement des gaz.

Composition des s�parateurs

en �bonite, en bois, en laine de verre, en agglom�r�, en chlorure de polyvinyle, polystyr�neComposition de l'�lectrolyte

densit� 1.28kg par dm3, l'eau qui sert � sa pr�paration, doit �tre la plus pur

(pas d'eau de robinet trop de calcaire,rien que de l'eau distill�e)

de l'eau+acide sulfurique

V�rification de la charge d'une batterie

avec un p�se-acide, 28� � 30� baum�(pour que la batterie soit charg�e)

L'antimoineA pour but de rendre l'alliage plus fusible ce coule mieux que le plomb pur et permet des grilles � arr�te vif, d'augmenter la r�sistance � l'attaque par l'acide sulfurique. Permets d'augmenter la caract�ristique m�canique du plomb

Type mati�re active positive du bioxyde de plomb(pb02 couleur chocolat)

Mati�re active

du plomb pur ou spongieux

Les s�parateurs

isolant, emp�che le contact des plaques de polarit� diff�rentes

Espaceurs

maintiens un �cartement invariable entre les plaques

�cran

s'oppose aux cheminements de la mati�re active d'une plaque vers l'autre, assure la diffusion de l'�lectrolyte et d�gagement des gaz.

Composition des s�parateurs

en �bonite, en bois, en laine de verre, en agglom�r�, en chlorure de polyvinyle, polystyr�neComposition de l'�lectrolyte

densit� 1.28kg par dm3, l'eau qui sert � sa pr�paration, doit �tre la plus pur

(pas d'eau de robinet trop de calcaire,rien que de l'eau distill�e)

de l'eau+acide sulfurique

V�rification de la charge d'une batterie

avec un p�se-acide, 28� � 30� baum�(pour que la batterie soit charg�e)

Exemple

influence du froid sur une batterie l'�lectrolyse � 30� baum� g�le � -40�c

� 10� baum�, g�le � -5,5�c

influence du froid sur une batterie l'�lectrolyse � 30� baum� g�le � -40�c

� 10� baum�, g�le � -5,5�c

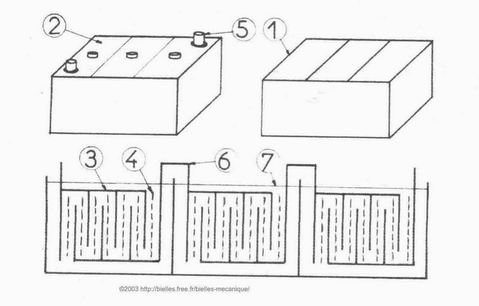

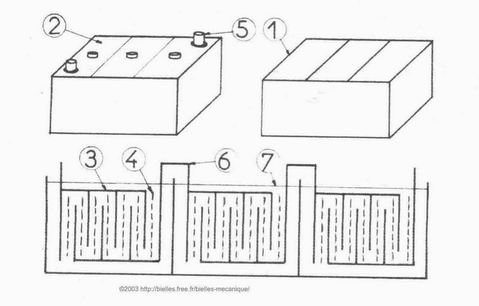

| 1 | bac |

| 2 | couvercle |

| 3 | plaques |

| 4 | s�parateurs |

| 5 | bornes, le+gros diam�tre c le + |

| 6 | barrettes |

| 7 | �lectrolyte, aqueuse baum� |

Groupement des batteries

Pour recharger une batterie ou un groupe de batteries toujours 1/10 de l'intensit�, une batterie se r�pare plus, v�rifier les niveaux de l'�lectrolyte surtout l'�t� (niveau d'eau) si vous le pouvez (cache d�montable)bien v�rifier les cosses, v�rifier si elle ne sulfate pas (sulfate de plomb)si sa revient souvent et qu'elle se recharge mal � changer.

mails:

On m'a envoy� un mail en me disant si on pouvait mettre de l'alcool dans la batterie pour emp�cher qu'il g�le R�ponse : non ,l'alcool n'emp�che pas le gel de l'�lectrolyte et attaque les plaques positives

par temps froid, il est pr�f�rable de mettre l'eau distill�e pendant la charge, l'eau distill�e resterait � la partie sup�rieure du bac si le liquide n'�tait pas remu� par le bouillonnement donc pourrait congeler, � part l'eau distill�e ne rien mettre dedans.

Addition d'eau

On m'a envoy� un mail en me disant si on pouvait mettre de l'alcool dans la batterie pour emp�cher qu'il g�le R�ponse : non ,l'alcool n'emp�che pas le gel de l'�lectrolyte et attaque les plaques positives

par temps froid, il est pr�f�rable de mettre l'eau distill�e pendant la charge, l'eau distill�e resterait � la partie sup�rieure du bac si le liquide n'�tait pas remu� par le bouillonnement donc pourrait congeler, � part l'eau distill�e ne rien mettre dedans.

Addition d'eau

L'�lectrolyte est un m�lange d'eau pure et d'acide sulfurique pur, l'eau s'�vapore ou est d�compos�e, l'acide lui il reste. Il faut donc ajouter de l'eau sans acide, le niveau ne doit pas descendre au-dessous de l'ar�te sup�rieure des s�parateurs afin que les plaques ne soient jamais d�couvertes. Il faut donc ajouter de l'eau distill�e quand le niveau baisse. La fr�quence d�pend du travail de la batterie et de la temp�rature ambiante. Le niveau normal doit �tre situ� � un centim�tre au-dessus de l'ar�te sup�rieur des s�parateurs

Inconv�nients de l'insuffisance de charge

La batterie doit recevoir plus d'�nergie qu'elle en fournit pour les r�cepteurs du v�hicule(phares,ventilations etc....) c'est le r�le de l'alternateur,lorsqu'une batterie a �t� compl�tement d�charg�e, il faut la recharger mais il vaut mieux ne pas attendre qu'elle soit d�charg�, m�me une recharge partielle est mieux � une recharge compl�te.

Une batterie rest�e sans emploi perd chaque jour une fraction de sa capacit� que l'on peut �valuer � moins de 1% si elle est en bon �tat et � plus de 1% si elle a des d�rivations, ou si elle est souill�e par des impuret�s. Elle se sulfate donc plus ou moins rapidement, ses plaques deviennent irr�ductibles dans les conditions ordinaires de charge. La sulfatation progressive et lente qui diminue la capacit� et le rendement doit donc �tre �vit�e en chargeant p�riodiquement. La p�riodicit� de ces charges peut varier de 15 jours � 1 mois , un r�gime de charge �gal au vingti�me de la capacit� jusqu'� d�gagement gazeux dans tous les �l�ments.

Inconv�nients d'une surcharge excessive � trop fort r�gime

Une batterie rest�e sans emploi perd chaque jour une fraction de sa capacit� que l'on peut �valuer � moins de 1% si elle est en bon �tat et � plus de 1% si elle a des d�rivations, ou si elle est souill�e par des impuret�s. Elle se sulfate donc plus ou moins rapidement, ses plaques deviennent irr�ductibles dans les conditions ordinaires de charge. La sulfatation progressive et lente qui diminue la capacit� et le rendement doit donc �tre �vit�e en chargeant p�riodiquement. La p�riodicit� de ces charges peut varier de 15 jours � 1 mois , un r�gime de charge �gal au vingti�me de la capacit� jusqu'� d�gagement gazeux dans tous les �l�ments.

Inconv�nients d'une surcharge excessive � trop fort r�gime

La surcharge immod�r�e est non seulement un gaspillage d'�nergie mais elle pr�sente les graves inconv�nients suivants:

-la batterie n'est jamais bien charg�e car le courant intense qui produit le bouillonnement n'est employ� qu'� d�truire l'eau de l'�lectrolyte et non � d�sulfater.

-Le niveau de l'�lectrolyte baisse rapidement. En effet un amp�re-heure de surcharge d�truit un tiers de gramme d'eau,avec un r�gime de surcharge double ou triple du r�gime normal le niveau du liquide baisse de plus d'un millim�tre � l'heure ce qui fait qu'apr�s dix heures de surcharge la partie sup�rieure des plaques commence � se d�couvrir et se d�sagr�ge rapidement. -La concentration de l'�lectrolyte augmente du fait de la disparition de l'eau. L'�l�vation temp�rature de qui r�sulte de la surcharge aggrave l'usure des plaques en augmentant la solubilit� du sulfate de plomb. Le violent d�gagement gazeux qui accompagne la surcharge acc�l�re par effet m�canique la d�sagr�gation des plaques

-la batterie n'est jamais bien charg�e car le courant intense qui produit le bouillonnement n'est employ� qu'� d�truire l'eau de l'�lectrolyte et non � d�sulfater.

-Le niveau de l'�lectrolyte baisse rapidement. En effet un amp�re-heure de surcharge d�truit un tiers de gramme d'eau,avec un r�gime de surcharge double ou triple du r�gime normal le niveau du liquide baisse de plus d'un millim�tre � l'heure ce qui fait qu'apr�s dix heures de surcharge la partie sup�rieure des plaques commence � se d�couvrir et se d�sagr�ge rapidement. -La concentration de l'�lectrolyte augmente du fait de la disparition de l'eau. L'�l�vation temp�rature de qui r�sulte de la surcharge aggrave l'usure des plaques en augmentant la solubilit� du sulfate de plomb. Le violent d�gagement gazeux qui accompagne la surcharge acc�l�re par effet m�canique la d�sagr�gation des plaques

Indices de d�charge d'un accumulateurs

Un accumulateur �quipant un v�hicule n'a pas, normalement , � �tre recharg�, l'alternateur du v�hicule assure cette fonction.Cependant l'utilisation intense de la batterie ( d�part en saison froide,coups de d�marreur r�p�t�, etc......) peut entra�ner la n�cessit� d'une recharge d'appoint.

Les indices suivants r�v�lent qu'un accumulateur est insuffisamment charg�:

-affaiblissement de la lumi�re �mis par les phares

-entra�nement difficile ou impossible du moteur � l'aide du d�marreur

-densit� de l'�lectrolyte inf�rieure � 20� B

-couleur gris fonc� des plaques.

N�cessit�:

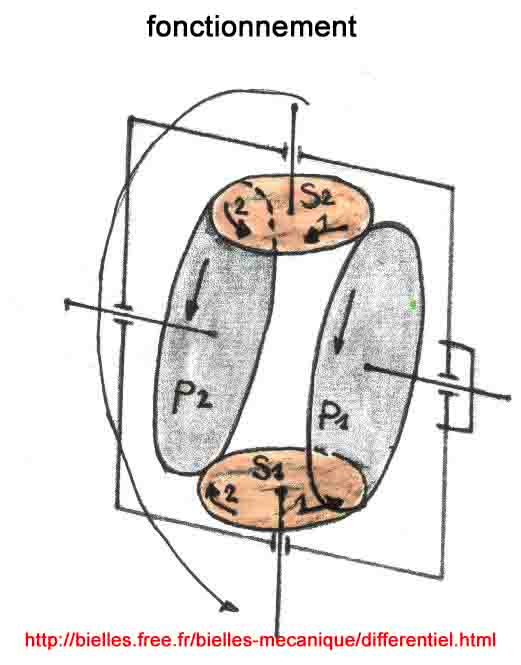

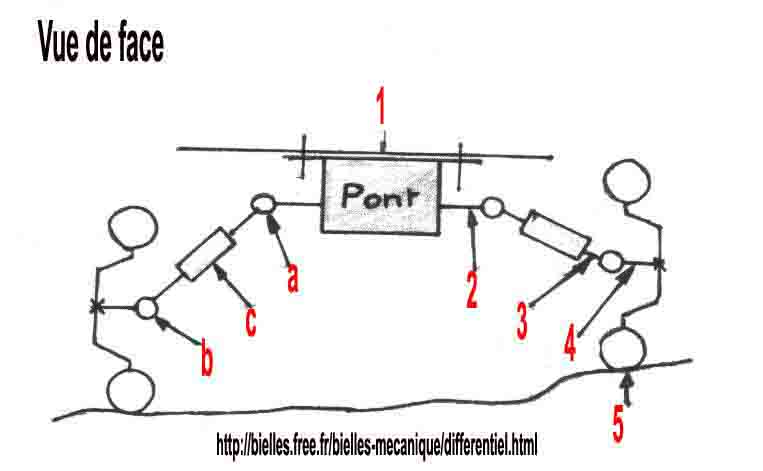

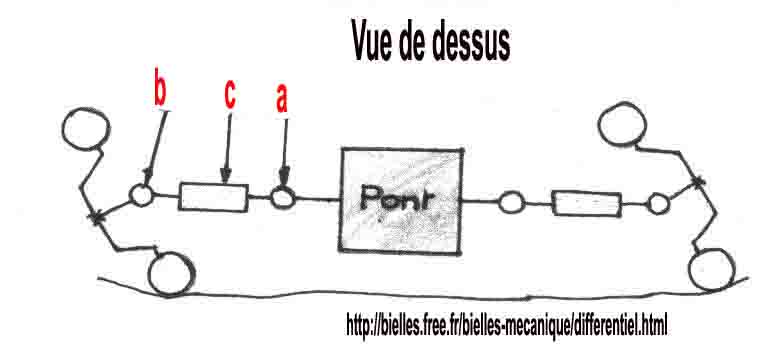

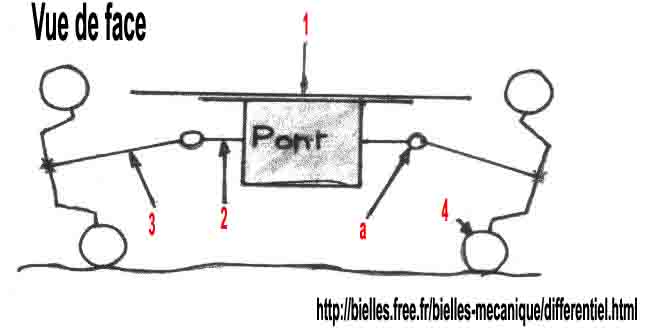

Les roues motrices doivent tourner � des vitesses de rotation diff�rentes:

- En virage: ( la roue int�rieure au virage parcourt moins de distance que la roue ext�rieure)

- Lorsque l'adh�rence des roues sur le sol varie ( l'�tat de la route, �tat des pneumatiques, usure, gonflage)

- Lorsque l'adh�rence des roues sur le sol varie ( l'�tat de la route, �tat des pneumatiques, usure, gonflage)

R�le:

Transmettre le mouvement aux roues motrices en leur permettant de tourner � des vitesses de rotation diff�rentes

Blocage du diff�rentiel:

N�cessit�:

Sur un terrain difficile (neige, boue,sable) les roues motrices doivent tourner � la m�me vitesse de rotation afin d'assurer la propulsion du v�hicule

R�le:

Supprimer temporairement l'action du diff�rentiel

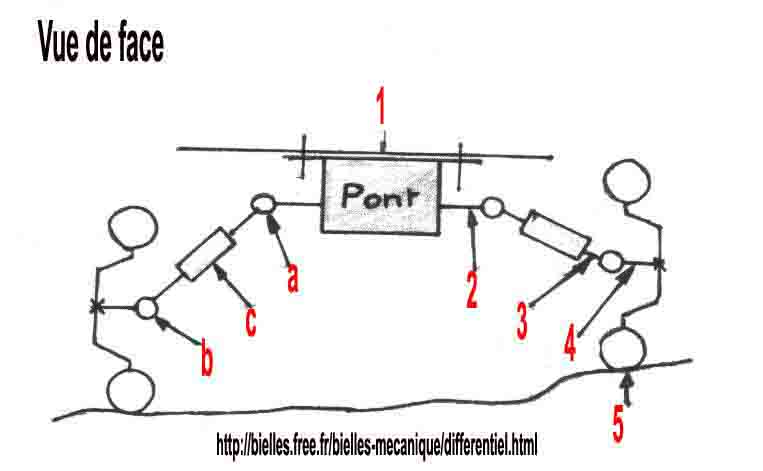

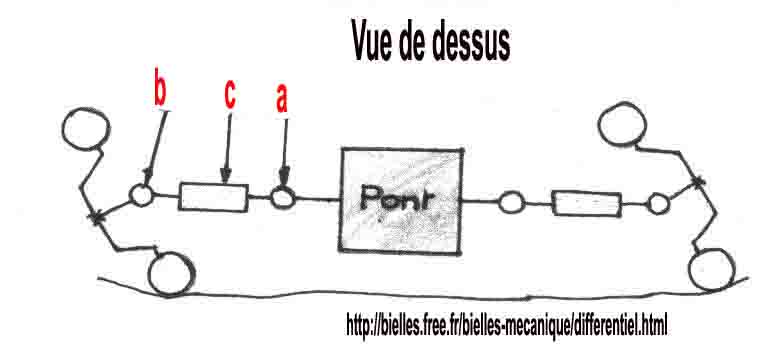

r�p. | d�signation | r�le remarques |

1 | Pont moteur | Assure la transmission du mouvement aux roues |

2 | Renvoi d'angle (pignon d'attaque couronne) | Entra�ne le bo�tier de diff�rentiel |

3 | Bo�tier de diff�rentiel | Solidaire de la couronne, il entra�ne l'axe des satellites |

4 | Axe des satellites | Libre en rotation, fixe en translation |

5 | Satellites | Pignon libre en rotation, fixe en translation sur leur axe |

6 | Plan�taires | Pignon des demi arbres en prise avec les satellites |

7 | Demi arbres de roue | Solidaire des roues |

Remarques:

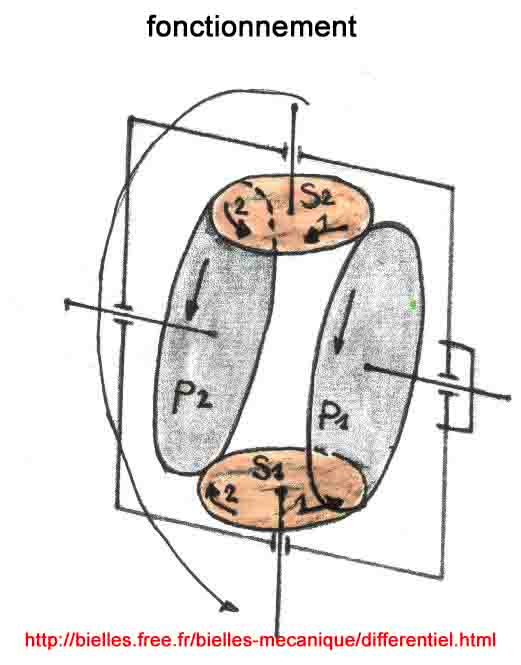

Dans tous les cas N= vitesse du bo�tier et P= vitesse des plan�taires

N= P1+P2 2

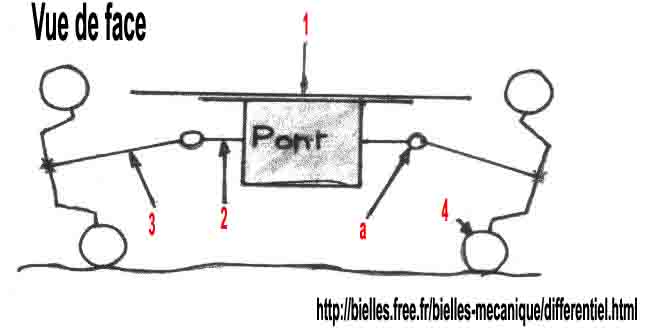

Blocage du diff�rentiel

2] Crabot rendant solidaire le bo�tier du diff�rentiel d'un demis arbre de roue dont un plan�taire, (commande m�canique ou pneumatique)

La commande du blocage de diff�rentiel est command� par pilote vitesse et en terrain difficile et si possible en ligne droite pour l'engr�nement

P1= solidaire du bo�tier pour le demi arbre de roue � la m�me vitesse que celui-ci

P1= entra�ne donc les satellites dans un sens qui est contraire � celui de la rotation de P2

Les satellites sont donc immobilis�s et les plan�taires tournent � la m�me vitesse que le bo�tier.

P1= entra�ne donc les satellites dans un sens qui est contraire � celui de la rotation de P2

Les satellites sont donc immobilis�s et les plan�taires tournent � la m�me vitesse que le bo�tier.

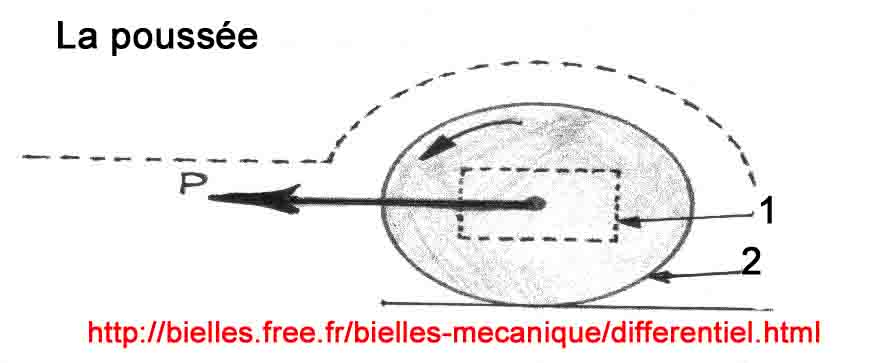

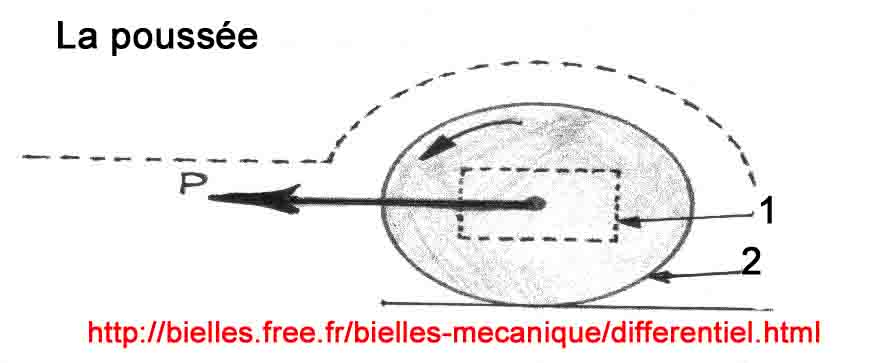

La Pouss�e - La R�action:

1) pont moteur 2) roue motrice P) effort de pouss�e |

Le mouvement re�us par les roues doit �tre transmis � l'ensemble du v�hicule

Les roues motrices et le cadre non pas de liaison rigide afin d'assurer la suspension

Les roues motrices et le cadre non pas de liaison rigide afin d'assurer la suspension

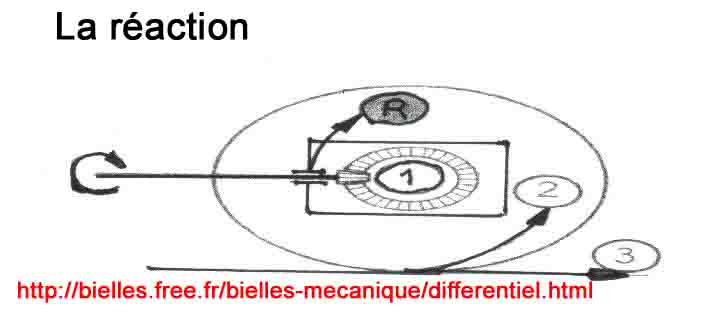

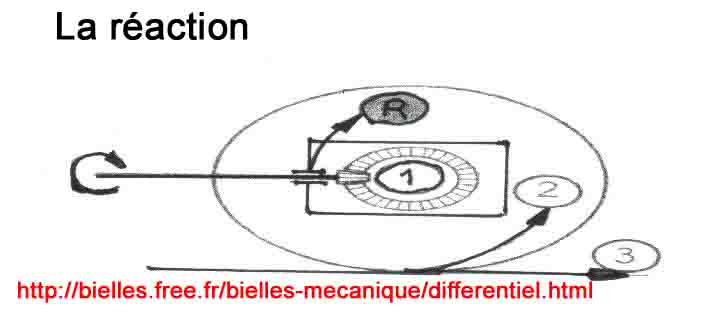

1] Pont moteur 2] Sens de rotation de la roue 3] Effet r�sistant R] Effet de r�action |

Au moment du d�marrage, du freinage des acc�l�rations, la roue par ses efforts r�sistants � tendance � s'opposer la rotation de la couronne du renvoi d'angle, le pignon d'attaque tend alors � remonter sur la couronne ce qui � pour effet de provoquer le basculement du pont.

N�cessit� d'un organe de r�action, afin d'absorber cet effet

N�cessit� d'un organe de r�action, afin d'absorber cet effet

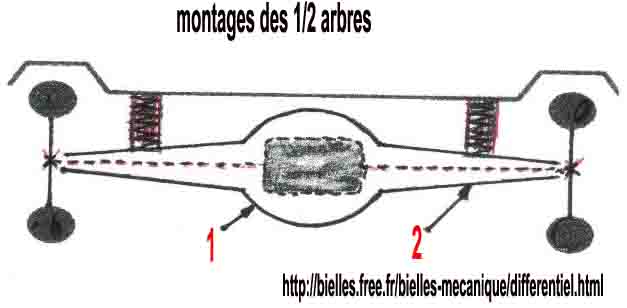

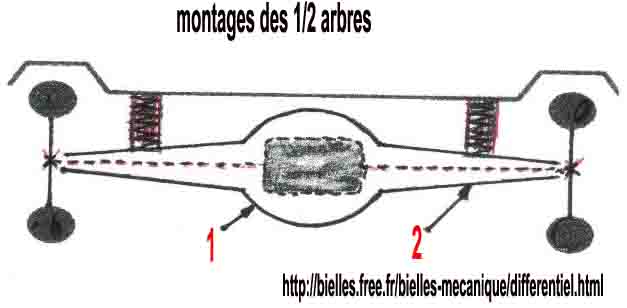

Le pont non suspendu montage des 1/2 arbre de roue

1) Carter de pont contenant le diff�rentiel et le renvoi d'angle 2) Trompette de pont solidaire du carter et contenant les demis arbres de roues |

Montages des 1/2 arbres:

Les 1/2 arbres de roues transmettent le couple moteur, il subissent donc des efforts de torsions selon leur montage,

ils peuvent subir des efforts de cisaillement ou de flexion.

Les 1/2 arbres de roues transmettent le couple moteur, il subissent donc des efforts de torsions selon leur montage,

ils peuvent subir des efforts de cisaillement ou de flexion.

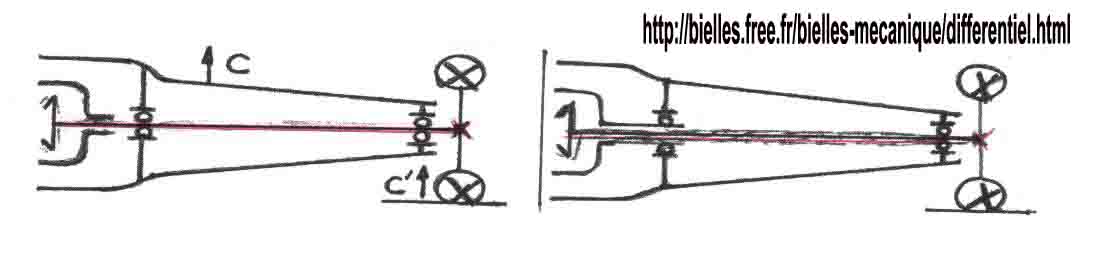

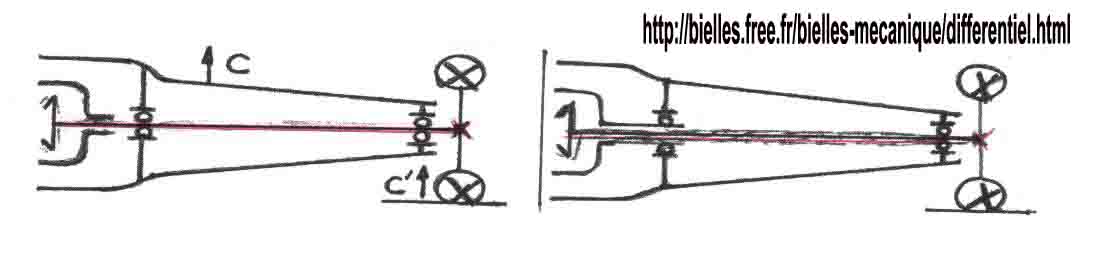

1/2 arbre enti�rement porteur Le 1/2 arbre subit un effort de cisaillement entre C et C' (plus employ�) | 1/2 arbre Effort de cisaillement est supprim� c�t� diff�rentiel il subit c�t� roue ( montage tr�s rare) |

1/2 arbre 3/4 flottantLe demis arbre de roue ne sont plus port�s mais subits des efforts de flexion dans les virages | 1/2 arbre enti�rement flottant Le demis arbre de roue ne subit plus d'efforts de flexion gr�ce au montage d'un 2ieme roulement |

Montage des ponts suspendus

1) cadre 2) arbre menant 3) arbre interm�diaire 4) arbre men� 5) roue motrice A et B) joint d�formante C) joint coulissant |

Roue motrice avant GMP avant

1) cadre 2) arbre menant 3) arbre men� 4) roue motrice A) joint d�formable |

LA DIRECTION

R�le: diriger le v�hicule

Qualit�s:

- S�curit� (du � la qualit� des mat�riaux, pr�cision de montage aux contr�le fr�quents)

- Pr�cisions du � la d�multiplication du mouvement aux jeux peut important, douceur � la d�multiplication � l'assistance, la pression des pneumatiques correctsL'irr�versibilit�:

- Un choc sur une roue ne doit entra�ner aucune r�action au volant, elle d�pend essentiellement des angles de directionLa stabilit�:

- Direction qui reprend elle-m�me sa position d'�quilibre en ligne droite: d�pend surtout des angles de directionLa fixit� ou ind�pendance:

- Doit �tre insensible au freinage ainsi qu'au fonctionnement de la suspensionLa g�om�trie du train avant:

Constitue les diff�rents angles du train avant "pourquoi"= pour am�liorer la tenue de route+d'adh�rence, rendre une direction souple et sur

mod�rer l'usure du pneumatique, l'effort de couple si le pneumatique est perpendiculaire au plan de roulement (sol) = r�sistance � l'avancement entra�ne des sens giratoires d'efficience de la tenue de route ( usure du pneumatique).L'avantage:

- L'angle de ch�sse donne un suppl�ment d'adh�rence, meilleur rappel en ligne droite et donne une importante autostabilit�eInfluence d'un r�glage incorrect:

- Angle trop faible ou contre chasse la direction est incontr�lable amorce SHIMMY,

- Si l'angle est trop importante, direction dur, l'autostabilit�e trop pouss�e engendre aucune usure sur le pneumatiqueLE SHIMMY: oscillation rythmique du train avant de gauche � droite, qui pour un v�hicule doit d�buter et ce terminer au m�me vitesse, ces oscillation

dangereuse et g�nante, peuvent avoir de nombreuses causes....Les causes:

- Effets gyroscopiques, surtout quand la roue rencontre un obstacle

- pressions diff�rentes des pneumatiques,

- mauvaises �quilibrages des roues,

- angle de ch�sse trop grande,

- mauvaises �tats des suspensions,

- jeux anormaux dans le train avant

Les Bo�tiers:

- S�curit� (du � la qualit� des mat�riaux, pr�cision de montage aux contr�le fr�quents)

- Pr�cisions du � la d�multiplication du mouvement aux jeux peut important, douceur � la d�multiplication � l'assistance, la pression des pneumatiques correctsL'irr�versibilit�:

- Un choc sur une roue ne doit entra�ner aucune r�action au volant, elle d�pend essentiellement des angles de directionLa stabilit�:

- Direction qui reprend elle-m�me sa position d'�quilibre en ligne droite: d�pend surtout des angles de directionLa fixit� ou ind�pendance:

- Doit �tre insensible au freinage ainsi qu'au fonctionnement de la suspensionLa g�om�trie du train avant:

Constitue les diff�rents angles du train avant "pourquoi"= pour am�liorer la tenue de route+d'adh�rence, rendre une direction souple et sur

mod�rer l'usure du pneumatique, l'effort de couple si le pneumatique est perpendiculaire au plan de roulement (sol) = r�sistance � l'avancement entra�ne des sens giratoires d'efficience de la tenue de route ( usure du pneumatique).L'avantage:

- L'angle de ch�sse donne un suppl�ment d'adh�rence, meilleur rappel en ligne droite et donne une importante autostabilit�eInfluence d'un r�glage incorrect:

- Angle trop faible ou contre chasse la direction est incontr�lable amorce SHIMMY,

- Si l'angle est trop importante, direction dur, l'autostabilit�e trop pouss�e engendre aucune usure sur le pneumatiqueLE SHIMMY: oscillation rythmique du train avant de gauche � droite, qui pour un v�hicule doit d�buter et ce terminer au m�me vitesse, ces oscillation

dangereuse et g�nante, peuvent avoir de nombreuses causes....Les causes:

- Effets gyroscopiques, surtout quand la roue rencontre un obstacle

- pressions diff�rentes des pneumatiques,

- mauvaises �quilibrages des roues,

- angle de ch�sse trop grande,

- mauvaises �tats des suspensions,

- jeux anormaux dans le train avant

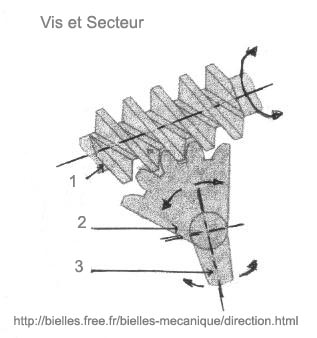

Les Bo�tiers:

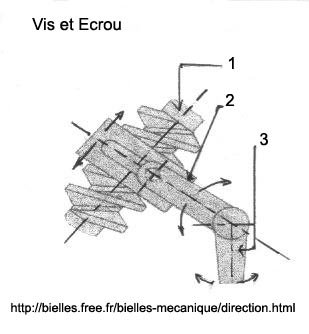

1 | Vis |

2 | secteur |

3 | bielle pendante |

1 | Vis |

2 | �crou |

3 | bielle pendante |

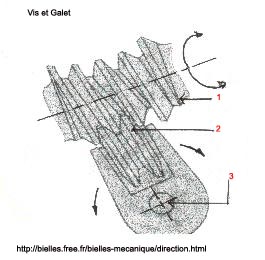

1 | Vis |

2 | galet |

3 | bielle pendante |

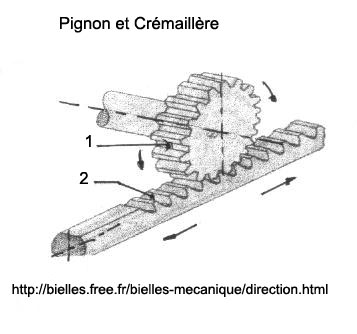

1 | pignon |

2 | cr�maill�re |

La bielle de direction se monte directement sur la cr�maill�re

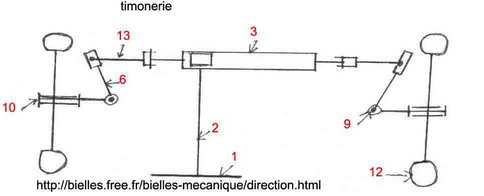

La Timonerie:

1 | Volant de direction |

2 | Colonne de direction augmente la s�curit� du conducteur si colonne bris�e en cas de choc |

3 | Bo�tier de cr�maill�re |

6 | Levier d'attaque |

9 | L'axe de pivot |

10 | La fus�e |

12 | Le pneumatique |

13 | Biellette de direction |

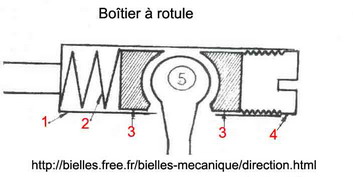

1 | Carter |

2 | Ressort assurant le m�trage de jeu |

3 | Coquille en acier, en bronze, en nylon |

4 | Vis de r�glage, freiner par une goupille |

5 | Rotule en acier |

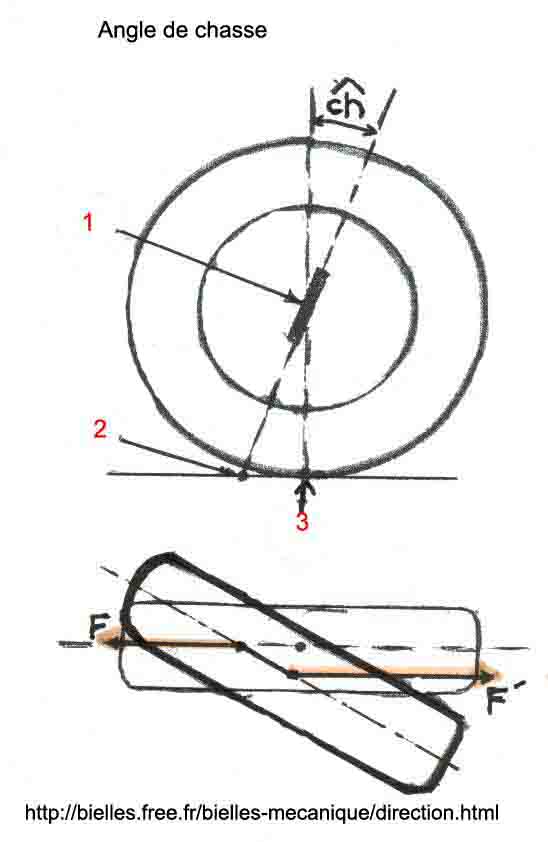

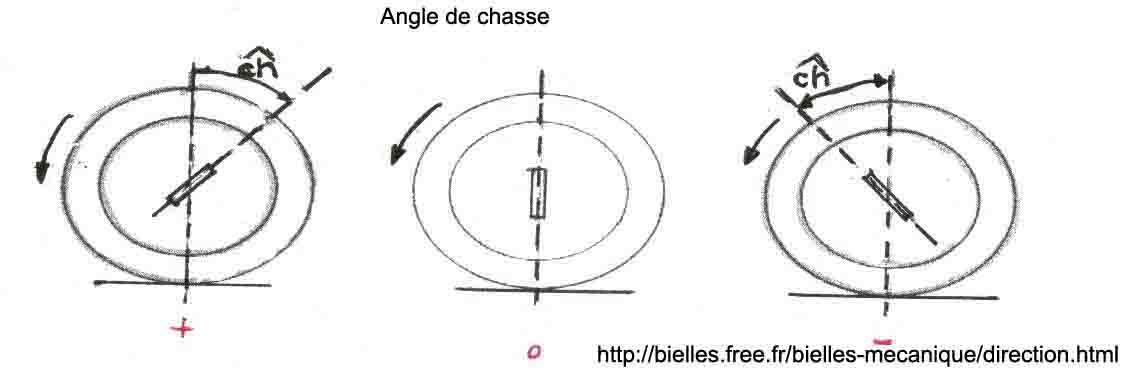

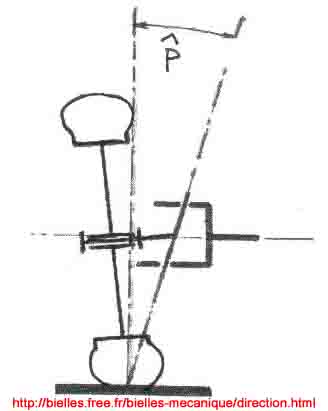

L'angle de chasse:

Ch | Angle de chasse |

1 | L'axe de pivot |

2 | Le point de pivotement de la rotule au sol |

3 | Point de contact |

F | pouss�e motrice |

F' | R�action du � l'adh�rence |

Angle de chasse forme la verticale et l'axe de pivot le v�hicule �tant vue de c�t�

But: Stabiliser les roues en ligne droite et favorise le rappel des roues en virage

But: Stabiliser les roues en ligne droite et favorise le rappel des roues en virage

Remarques:

La chasse est toujours positive le v�hicule est en ordre de marche, elle s'obtient par

l'inclinaison de l'axe de pivot rarement r�glable sur roues ind�pendantes, r�glable par

interposition de cales sur essieu rigide

La chasse est toujours positive le v�hicule est en ordre de marche, elle s'obtient par

l'inclinaison de l'axe de pivot rarement r�glable sur roues ind�pendantes, r�glable par

interposition de cales sur essieu rigide

Les Angles:

L'angle inclus:

C'est l'ensemble des angles: P+C90+P= l'angle obtus

Angle compris entre axe de pivot et la fus�e v�hicule �tant vue de face

C'est l'ensemble des angles: P+C90+P= l'angle obtus

Angle compris entre axe de pivot et la fus�e v�hicule �tant vue de face

But:

�liminer l'usure de pneumatique, le d�port au sol participe au rappel et maintient des roues

�liminer l'usure de pneumatique, le d�port au sol participe au rappel et maintient des roues

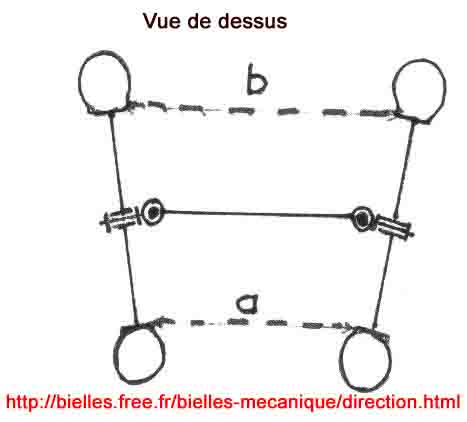

Le Parall�lisme:

Diff�rence de distance entre AVANT et ARRI�RE qui s�pare les bords de jantes des pneumatiques avant

But: �viter l'usure du pneumatique en absorbant le jeu et l'�lasticit� des organes afin que les roues soient parall�les,le v�hicule �tant en mouvement, r�glage ce fait en millim�tre sur les directions � cr�maill�re

Carrossage/Inclinaison

Le carrossage: Angle que forme le plan de la roue avec la verticale, le v�hicule �tant vue de face

But: Diminuer le d�port au sol: distance entre point de pivotement de la roue et la surface de contact du pneu sur le sol

Inconv�nient: Effort de flexion sur la fus�e usure des roulements, montage du roulement plus gros � l'int�rieur, engendre une usure d'un cot� de la bande de roulement

But: Diminuer le d�port au sol: distance entre point de pivotement de la roue et la surface de contact du pneu sur le sol

Inconv�nient: Effort de flexion sur la fus�e usure des roulements, montage du roulement plus gros � l'int�rieur, engendre une usure d'un cot� de la bande de roulement

L'inclinaison du pivot: Angle que forme l'axe de pivot par rapport � la verticale, le v�hicule �tant vu de face, n'entra�ne pas l'usure des pneumatiques

But: Participe avec l'angle de chasse au rappel et au maintient des roues en ligne droite.�limine l'inconv�nient de l'angle de carrossage n'a aucune incidence sur l'usure des pneumatiques un d�r�glage de l'angle de pivot entra�ne g�n�ralement un carrossage d�fectueux.

But: Participe avec l'angle de chasse au rappel et au maintient des roues en ligne droite.�limine l'inconv�nient de l'angle de carrossage n'a aucune incidence sur l'usure des pneumatiques un d�r�glage de l'angle de pivot entra�ne g�n�ralement un carrossage d�fectueux.

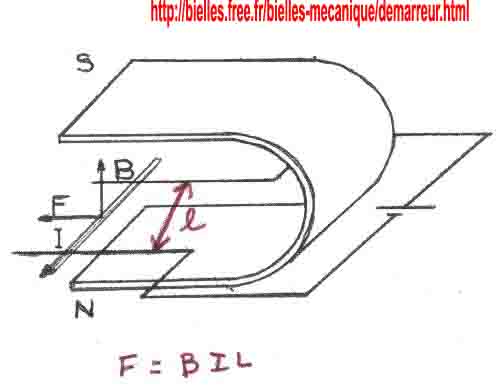

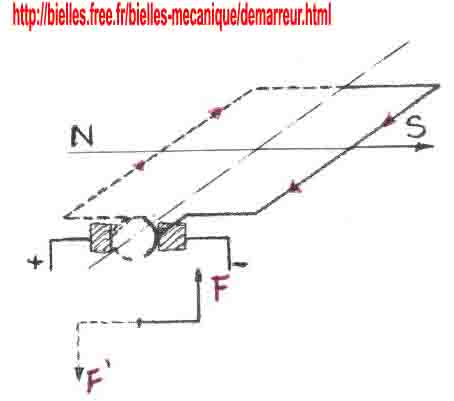

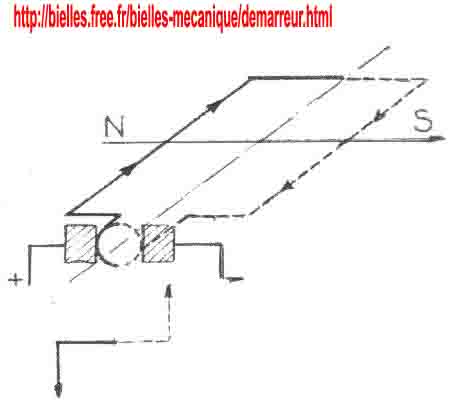

Principe:

B: intensit� du champ magn�tique I: intensit� du courant dans la spire F: force �lectromagn�tique L: longueur du conducteur soumis �B |

Une spire parcourue par un courant est plac�e dans un champ magn�tique est soumise � un couple F,F' qui la fait tourner

Lorsque la spire a fait 1/2 tours, elle continue � tourner dans le m�me sens, car le courant qui la parcourt

change de sens ceci est r�alis� par le collecteur et les ballais

change de sens ceci est r�alis� par le collecteur et les ballais

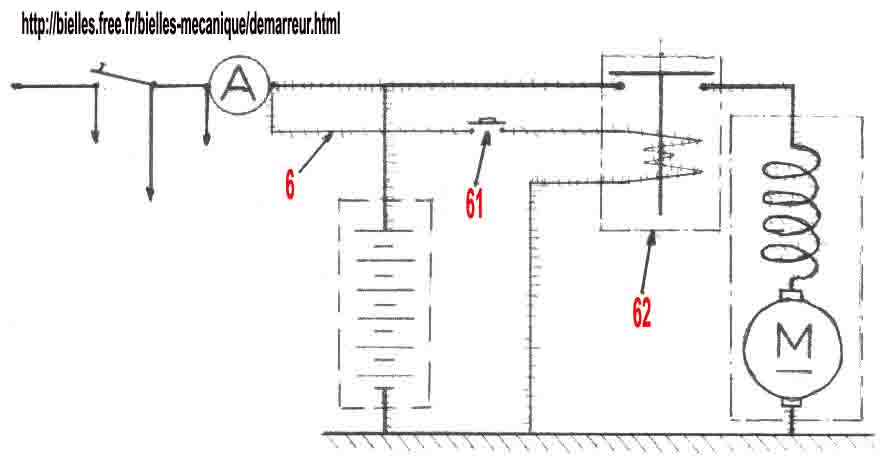

Alimentation du d�marreur

1 | Vers le circuit de charge |

2 | Vers les r�cepteurs (aliment� avant l'interrupteur allumage) |

3 | r�cepteur aliment� apr�s l'interrupteur allumage |

4 | Circuit d'allumage |

5 | Circuit de d�marrage ( gros section) |

51 | Batterie |

52 | D�marreur |

53 | Contacteur manuel de d�marrage |

6 | Circuit du relais de d�marrage |

61 | Contacteur du relais de d�marrage ( poussoir ou clef de contact) |

62 | Relais �lectromagn�tique de d�marrage |

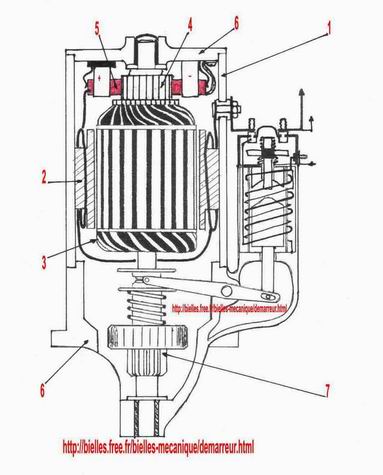

Description du d�marreur

REP | d�signation | description - r�le |

1 | Carcasse | culasse cylindrique en acier doux, qui porte les bornes d'alimentation elles supportent les inducteurs, elles font parties du circuit magn�tique |

2 | Masse polaire ou inducteur | sont des �lectroaimant, ils cr�ent le champ magn�tique, ils sont constitu�s par des noyaux de fer doux. Autour desquelles sont bobin� des conducteurs � forts section |

3 | Induit ou Rotor | Tambour en fer doux feuillet� qui comporte des encoches contenant les fils en forme de spires, ils tournent dans des paliers |

4 | Collecteur | Tambour fragment� solidaire de l'induit il assure l'alimentation des spires avec l'aide des ballais et permet le changement de sens du courant dans chaque spires, les lames sont isol�es entre elle |

5 | Les ballais ou charbons | Ils sont m�tallographiques ( CU+C)le ballais positif est isol�s, ils assurent la continuit� du circuit �lectrique dans l'induit |

6 | Flasques | Ils portent les paliers le flasque avant ou nez de d�marreur contient le lanceur . Le flasque arri�re supporte les ballais |

7 | Le lanceur | Constitue le dispositif d'engr�nement et de d�sengr�nement du d�marreur, le moteur caract�rise le d�marreur |

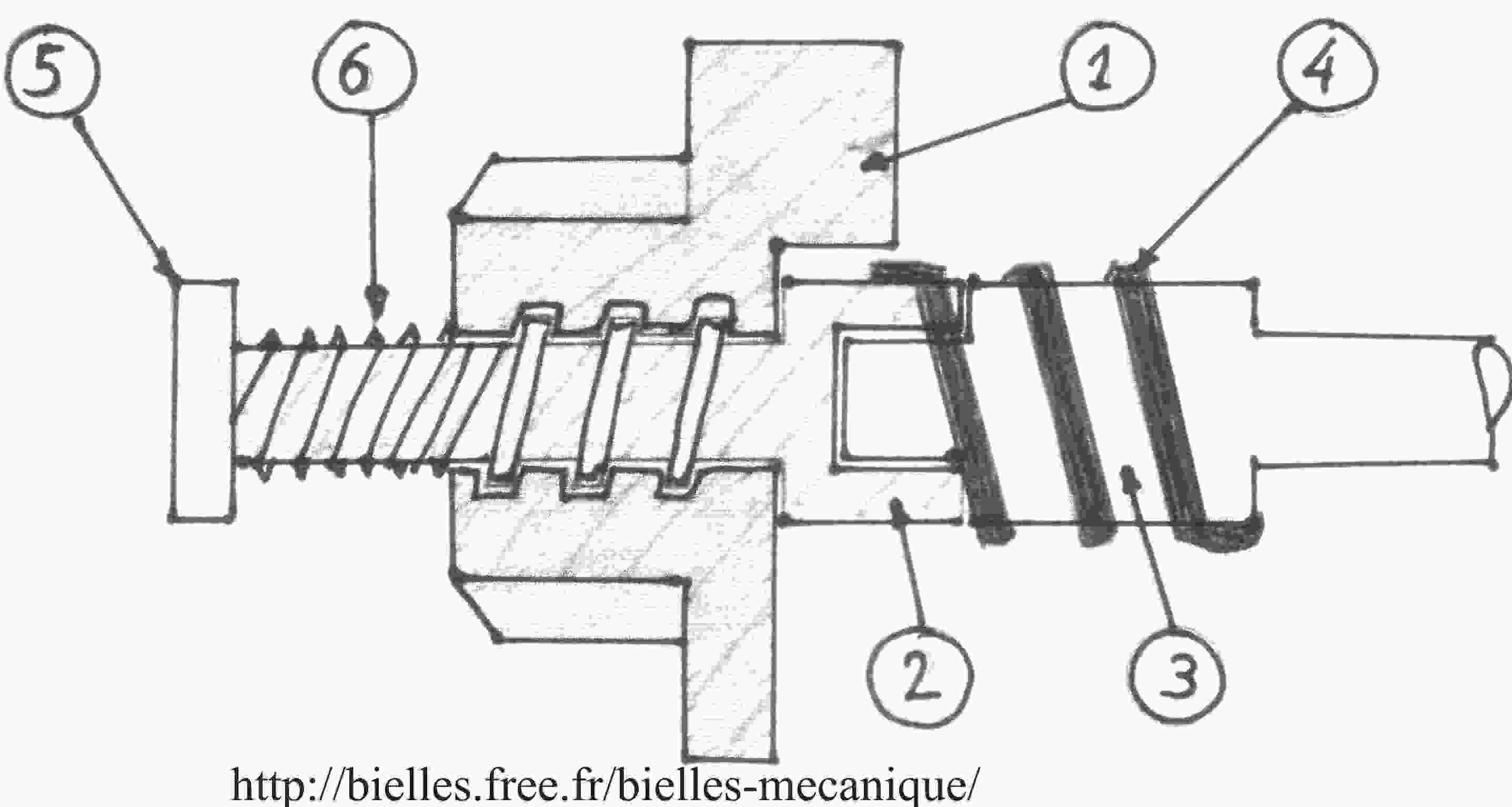

Lanceur � Inertie

REP | d�signation | observations |

1 | Pignon inertie | Comporte une masse inertie et un taraudage int�rieur, il assure l'entra�nement de la couronne |

2 | Douille filet�e | Permet le d�placement du pignon inertie lorsque l'induit tourne |

3 | Douille d'entra�nement | Solidaire de l'induit (clavetage) permet la fixation du ressort d'entra�nement |

4 | Ressort d'entra�nement | Assure l'entra�nement de la douille filet�e, par la douille d'entra�nement absorbe l'effort de torsion |

5 | �crou de but�e | Limite la course du pignon inerte |

6 | Ressort antagoniste | Limite la brutalit� d'engr�nement, facilite le retour du pignon inerte, �vite le blocage du pignon |

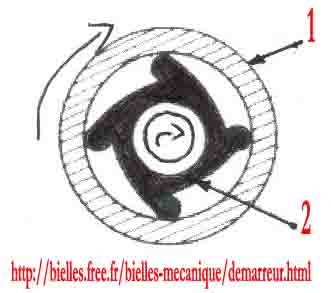

Lanceur � commande positive

REP | d�signation | observations |

1 | Lanceur | Libre en translation, fixe en rotation sur l'arbre d'induit (cannelure) il est g�n�ralement muni d'un dispositif de s�curit� ( roue libre ou limiteur de couple) |

2 | relais �lectromagn�tique | Assure la commande du lanceur et l'alimentation du d�marreur, comporte un enroulement d'appel (gros fil) et un enroulement de maintient (fil fin) |

Roue libre:

1) solidaire du pignon 2) solidaire de l'arbre

Lorsque le d�marreur tourne les billes ce d�placent et entra�ne le pignon qui entra�ne la couronne. Lorsque la couronne devient motrice, le pignon tourne plus vite que

l'induit et ce d�gage de l'emprise des bielles.

1) solidaire du pignon 2) solidaire de l'arbre

Lorsque le d�marreur tourne les billes ce d�placent et entra�ne le pignon qui entra�ne la couronne. Lorsque la couronne devient motrice, le pignon tourne plus vite que

l'induit et ce d�gage de l'emprise des bielles.

Le graissage:

N�cessit� : Le mouvement de deux pi�ces en contact produit un frottement �valu� par un coefficient compris entre 0 et 1 Ce frottement qui transforme en chaleur provoque une perte d'�nergie, Cet �chauffement peut entra�ner une fusion partielle des pi�ces. Le graissage est donc n�cessaire pour emp�cher le contact direct des pi�ces en mouvement

Facteurs conditionnement le frottement:

nature des pi�ces en contact, emploi de mat�riaux ayant un coefficient de frottement faibleExemple: acier sur r�gule, bronze sur acier, fonte sur acier, fonte sur fonte

�tat de surface: Rigoureusement usin�es et polies

Conditions de travail: Efforts subis par les pi�ces, pressions de contact des pi�ces

Situation des pi�ces: Proximit� d'une source de chaleur (dilatation)R�le du graissage: Interposer entre les surfaces frottantes une couche continue d'huile, de graissage ou de graphite afin de transformer le frottement sec ou direct en frottement fluide ou indirectBut du graissage: Diminuer l'usure et la d�t�rioration des organes, �vacuer et r�partir la chaleur ( circulation d'huile), am�liorer l'�tanch�it� piston cylindre.

Pr�server les pi�ces contre la corrosion, �liminer les d�chets (limaille)Th�orie du graissage:

Graissage imparfait: Certaines pi�ces soumises � un mouvement alternatif rapide ( piston, queue de soupape) n'autorise pas le graissage parfait: le graissage se fait alors gr�ce � une fine couche de lubrifiant

Principaux organes � graisser

Facteurs conditionnement le frottement:

nature des pi�ces en contact, emploi de mat�riaux ayant un coefficient de frottement faibleExemple: acier sur r�gule, bronze sur acier, fonte sur acier, fonte sur fonte

�tat de surface: Rigoureusement usin�es et polies

Conditions de travail: Efforts subis par les pi�ces, pressions de contact des pi�ces

Situation des pi�ces: Proximit� d'une source de chaleur (dilatation)R�le du graissage: Interposer entre les surfaces frottantes une couche continue d'huile, de graissage ou de graphite afin de transformer le frottement sec ou direct en frottement fluide ou indirectBut du graissage: Diminuer l'usure et la d�t�rioration des organes, �vacuer et r�partir la chaleur ( circulation d'huile), am�liorer l'�tanch�it� piston cylindre.

Pr�server les pi�ces contre la corrosion, �liminer les d�chets (limaille)Th�orie du graissage:

Graissage imparfait: Certaines pi�ces soumises � un mouvement alternatif rapide ( piston, queue de soupape) n'autorise pas le graissage parfait: le graissage se fait alors gr�ce � une fine couche de lubrifiant

Principaux organes � graisser

> Les paliers de vilebrequin, Les t�tes de bielle et les manetons,

>Les paliers de l'arbre � cames,

>Les engrenages et la cha�ne de distribution

>Les rampes de culbuteur, la queue de soupapes, le guide, le poussoir,

>Les pistons et la paroi du cylindre,

>Les commandes d'organes annexes

>Les paliers de l'arbre � cames,

>Les engrenages et la cha�ne de distribution

>Les rampes de culbuteur, la queue de soupapes, le guide, le poussoir,

>Les pistons et la paroi du cylindre,

>Les commandes d'organes annexes

Syst�mes de graissage des moteurs:

Graissage par barbotage: Les bielles portent sous la t�te une cuill�re qui puise et projette l'huile, assurant ainsi le graissage des organes � l'int�rieur du carter, ( syst�me retenu que pour les moteurs fixes et de petites cylindr�es)

Avantage: Simple

Inconv�nients: Insuffisant pour moteur de moyenne et grosse cylindr�e, contr�le du graissage pratiquement impossible

Avantage: Simple

Inconv�nients: Insuffisant pour moteur de moyenne et grosse cylindr�e, contr�le du graissage pratiquement impossible

Graissage sous pression,sous pression normal,sous pression int�grale:

Avantage: Graissage efficace, meilleur refroidissement de l'huile, contr�le possibleInconv�nient: R�alisation complexe

Avantage: Graissage efficace, meilleur refroidissement de l'huile, contr�le possibleInconv�nient: R�alisation complexe

Graissage � d�bit r�glable et � huile perdue(motocyclette)graissage par carter sec Le carter ne sert que de collecteur d'huile, il comporte des puits dans lesquels des pompes d'�puisement envoient l'huile vers un r�servoir jouant le r�le de radiateur. Une autre pompe assure la lubrification sous pression des organesAvantages: Meilleur refroidissement de l'huile, �vite le barbotage du vilebrequin lors d'inclinaison trop importante, favorise l'emploi de blocs horizontaux et en flatInconv�nient: Syst�me complexe et co�teux

Organes constitutifs d'un syst�me de graissage sous pression:

Le r�servoir d'huile: G�n�ralement le demi carter inf�rieurLes canalisations: Venue de fabrication (bloc, culasse,vilebrequin)

- rigides (cuivre, acier)

- souples ( caoutchouc+gaine m�tallique tress�e

- rigides (cuivre, acier)

- souples ( caoutchouc+gaine m�tallique tress�e

Les pompes � huile:

A engrenages:

Avantage: simple, robuste (usure pratiquement nulle)inconv�nient: aspiration faible ( n�cessit� de noyer la pompe)

A palettes:

Avantages: tr�s bonne aspiration, tr�s grande pression de refoulement

Inconv�nient: complexe, usure importante

Inconv�nient: complexe, usure importante

Le filtre � huile:

R�le: " retenir les impuret�s qui se forment pendant le fonctionnement du moteur:"

> boues, vieillissement de l'huile,

>produits charbonneux, usure des pi�ces,

>poussi�res provenant de l'atmosph�re,

>essence,m�lange trop riche (abus du circuit de d�part),

>eau, condensation de l'air

Diff�rents montage: En s�rie, en d�rivation

Le radiateur d'huile: Mont� en g�n�ral sur engin sp�ciaux ou sur moteur � refroidissement par air

Organes soumis au brouillard et aux projections d'huile:

Emploi de joint ( papier, li�ge, caoutchouc synth�tique)

Palier arri�re du vilebrequin: Garde d'huile ( profil triangulaire, vis sans fin ou profil h�lico�dal)

L'avant du vilebrequin (cot� distribution): Bague d'�tanch�it� ( joint spi)

Graissage des organes autres que le moteur:

Bo�te de vitesses et pont moteur: Barbotage des engrenages dans l'huile ( vidange p�riodique)

Bo�tier de direction: Graiss� ou huil� suivant le type

> boues, vieillissement de l'huile,

>produits charbonneux, usure des pi�ces,

>poussi�res provenant de l'atmosph�re,

>essence,m�lange trop riche (abus du circuit de d�part),

>eau, condensation de l'air

Diff�rents montage: En s�rie, en d�rivation

Le radiateur d'huile: Mont� en g�n�ral sur engin sp�ciaux ou sur moteur � refroidissement par air

Organes soumis au brouillard et aux projections d'huile:

Emploi de joint ( papier, li�ge, caoutchouc synth�tique)

Palier arri�re du vilebrequin: Garde d'huile ( profil triangulaire, vis sans fin ou profil h�lico�dal)

L'avant du vilebrequin (cot� distribution): Bague d'�tanch�it� ( joint spi)

Graissage des organes autres que le moteur:

Bo�te de vitesses et pont moteur: Barbotage des engrenages dans l'huile ( vidange p�riodique)

Bo�tier de direction: Graiss� ou huil� suivant le type

Les lubrifiants:

Caract�ristiques des huiles:

Viscosit�: Force de coh�sion des mol�cules entre elles ( formation et continuit� du film) fonction chimique, physique, m�canique.

Onctuosit�: Pouvoir mouillant de l'huile qui permet d'adh�rer aux surfaces (�pilamens)

Fluidit�: Propri�t� qui permet � l'huile de s'�couler plus ou moins facilement ( c'est l'inverse de la viscosit�)

Fixit�: C'est l'endurance de l'huile � conserver ses qualit�s � l'usage

Les huiles de graissage: Huile d'origine min�rale avec additifs pour en am�liorer les caract�ristiques

L'huile compound: Huile min�rale + huile v�g�tale ( ricin) augmente l'onctuosit�

Les huiles graphit�es: Huile min�rale+graphite ( augmente le poli des surfaces)

Les huiles d�tergentes: Huile min�rale + additifs ( dop�s) qui ont la propri�t� de dissoudre les goudrons et les produits issus de l'oxydation

Remarques : les huiles employ�es actuellement sont des huiles min�rales d�tergentes, une huile d�tergente ne peut �tre utilis�e apr�s une huile non d�tergente ( l'inverse est possible)

Les graisses: Huiles min�rale+savon ( graisse animale)

>graisse d'usage g�n�ral,

>graisse pour pompe � eau ( r�siste � l'eau chaude),

>graisse graphit�e ( r�siste aux temp�ratures �lev�es)

>graisse filante ( joint de transmission)

Sp�cification des huiles: Les huiles sont caract�ris�es par leur viscosit� suivant un code normalis�:

Exemple: SAE 10: extra fluideSAE 20: fluide

SAE 30: demi fluide

SAE 40: demi �paisse

Incidents de graissage:

> remont�e d'huile ( segmentation, usure du cylindre)

>�mulsion de l'huile pr�sence d'eau ( joint culasse, d'embase chemise ou bloc fendu)

>dilution de l'huile essence ( abus circuit de d�part, pompe essence d�t�rior�e)

>les fuites ( joint et canalisation)

>le colmatage ( cr�pine et filtre)

>rupture d'entra�nement (pompe)

>rupture ressort de clapet de d�charge

>rupture du film d'huile ( pression des pi�ces trop grande de l'huile) "Les moteurs diesel n�cessitent l'utilisation d'une huile particuli�re (pour combattre les effets du soufre)"

>�mulsion de l'huile pr�sence d'eau ( joint culasse, d'embase chemise ou bloc fendu)

>dilution de l'huile essence ( abus circuit de d�part, pompe essence d�t�rior�e)

>les fuites ( joint et canalisation)

>le colmatage ( cr�pine et filtre)

>rupture d'entra�nement (pompe)

>rupture ressort de clapet de d�charge

>rupture du film d'huile ( pression des pi�ces trop grande de l'huile) "Les moteurs diesel n�cessitent l'utilisation d'une huile particuli�re (pour combattre les effets du soufre)"

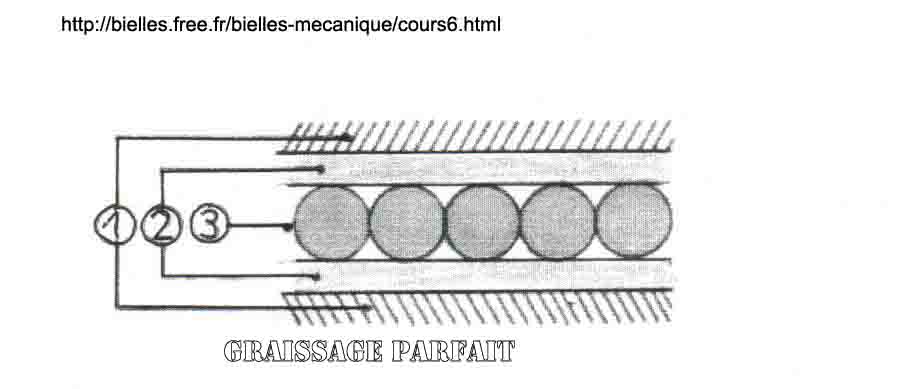

Th�orie du graissage:

Graissage parfait:

1) pi�ce en contact directe

2) �pilamens

3) film d'huile

2) �pilamens

3) film d'huile

Le lubrifiant interpos� entre les pi�ces ce dispose en 5 couches , 2 couches appeler �pilamens qui adh�rent au paroi et le film qui ce d�place entre les deux �pilamens ( le coefficient de frottement est alors tr�s faible �pilamens = viscosit�/film=onctuosit�

Graissage des paliers:

1) Au repos l'arbre repose sur la g�n�ratrice inf�rieur du coussinet 2) Le mouvement de rotation entra�ne le lubrifiant qui ce comporte comme un coin et soul�ve l'arbre 3) La pression d'huile augment, l'arbre ce centre dans le palier, dans lequel il est support� par le lubrifiant ( film )

Graissage sous pression:

rep | d�signation | r�les et remarques |

1 | Carter inf�rieur | constitue le r�servoir d'huile porte un orifice de vidange d�canteur ( reniflard) recycle les vapeurs d'huile pour le filtre � air, il est parfois muni d'ailettes de refroidissement |

2 | Cr�pine | tamis qui retient les grosses impuret�s pour prot�ger la pompe � huile |

3 | Pompe � huile | assure la pression de refoulement |

4 | Filtre � air | assure la filtration de l'huile pour prot�ger l'usinage des pi�ces en mouvement ( il est toujours mont� en d�rivation) |

5 | Rampe principale | assure l'alimentation en huile des rampes secondaires |

6 | Rampe secondaires | assurent le graissage sous pression des paliers du vilebrequin, des manetons et t�tes de bielles, des paliers de l'arbre � cames, et de la rampe des culbuteurs ( les autres organes sont graiss�s par projection et retomb�e d'huile) |

7 | Retour d'huile | permets le retour (de l'huile non utilis�e dans le carter) |

Remarques: Ce dispositif constitue un graissage sous pression normale, par contre le graissage sous pression int�grale assure en plus,

le graissage sous pression des pi�ces de bielles, l'axe du piston

le graissage sous pression des pi�ces de bielles, l'axe du piston

Carter sec - les pompes:

1 | Puisard de r�cup�ration d'huile |

2 | Huile ( en tr�s faible quantit�) |

3 | Pompe d'�puisement |

4 | Filtre � huile |

5 | R�servoir radiateur |

6 | Pompe de refoulement (assure la mise sous pression et l'envoi au organe � huil�) |

1 | Pignon clavet� sur l'arbre d'entra�nement (menant) |

2 | Corps du pignon menant |

3 | Pignon libre en rotation sur son axe (men�) |

4 | Clapet de d�charge ( limiteur de pression) |

1 | Corps de pompe |

2 | Arbre menant excentr� par rapport au corps de la pompe |

3 | Palettes au nombre de deux |

4 | Ressorts appliquant les palettes contre le corps de la pompe cette pompe est munie aussi d'un clapet de d�charge |

Les Filtres:

1 | �l�ment filtrant |

2 | Clapet de d�charge s�curit� |

3/4 | joint d'�tanch�it� |

5 | cuve ou corps du filtre |

1 | �l�ment filtrant |

2 | Couvercle |

3/4 | joint d'�tanch�it� |

5 | cuve ou corps |

Dans ce montage , il n'y a qu'une partie de l'huile qui passe par le filtre

V�rification niveau:

Les rainures servent de r�servent d'huile, afin d'�viter le grippage des pi�ces lors de la mise en rotation du moteur

1 | Sonde ou manocontact situ� a proximit� du filtre |

2 | Contact d'allumage |

3 | Manocontact fonctionne suivant la pression d'huile |

4 | Lampe plac�e au tableau de bord, ne s'allume que si la pression d'huile est trop faible |

Moteur - Fonctionnement

Cycle de Beau de Rochas

Cycle de Beau de Rochas

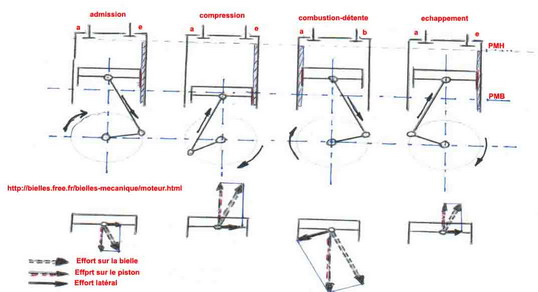

Temps | ADMISSION | COMPRESSION |

Piston | Le piston va du PMH au PMB | Va du PMB au PMH |

Soupape D'admission | La soupape d'admission est ouvertes | Ferm� |

Soupape D'�chappement | Ferm� | Ferm� |

Bougie | ||

�volution des gaz | Les gaz frais p�n�trent dans le cylindre | Les gaz frais sont comprim�s |

Rotation du vilebrequin | Inertie | Inertie |

Travail | R�sistance | R�sistance |

Temps | Combustion d�tente | Echappement des gaz br�l�s |

Piston | Va du PMH au PMB | Va du PMB au PMH |

Soupape D'admission | Ferm�es | Soupape d'admission ferm�e |

Soupape D'�chappement | Ferm� | Ouvertes |

Bougie | Production d'�tincelles | |

�volution des gaz | Combustion et d�tendent des gaz | Les gaz br�l�s sont �vacu�s par la remont�e du piston |

Rotation du vilebrequin | Est entra�n� | Inertie |

Travail | Moteur travail | R�sistance |

Le bloc moteur:

Fabrication:

Mati�re: Fonte sp�ciale ou alliage l�ger (� base d'aluminium)

Obtention: Par moulage

Usinage: par rabotage, al�sage, taraudage, rectification

Obtention: Par moulage

Usinage: par rabotage, al�sage, taraudage, rectification

Forme:

A= du nombre de cylindre : soupape lat�rale

B= du mode de distribution : soupape en t�te (culbut�)

C= du mode de refroidissement : par air, par liquide

D= de la disposition des cylindres: en ligne, verticale inclin�, horizontale, en V, en Flattwin ( � plat)

B= du mode de distribution : soupape en t�te (culbut�)

C= du mode de refroidissement : par air, par liquide

D= de la disposition des cylindres: en ligne, verticale inclin�, horizontale, en V, en Flattwin ( � plat)

Disposition des cylindres:

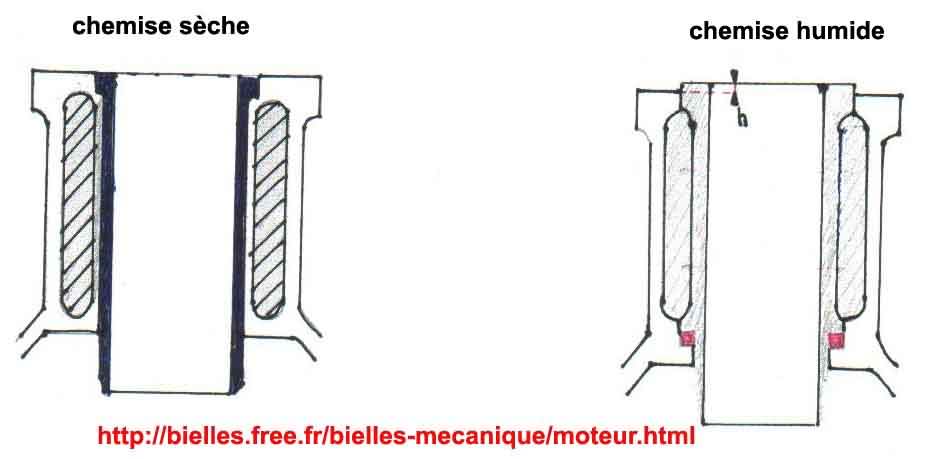

Montage des chemises:

h= D�passement de la chemise par rapport au plan de joint du bloc moteur ( quelques dixi�mes de mm)

C'est un fourreau en fonte ou en acier emmanch� dans le bloc apr�s avoir �t� refroidis � l'air liquide ou � l'azote liquide | C'est un fourreau en fonte ou acier d'une �paisseur plus importante que la chemise s�che elle repose sur un joint d'�tanch�it� (joint d'embase) elle est en contact direct avec l'eau |

Usure des cylindres:

Usures | Causes | Rem�des |

Conicit�s | Dus aux coups de feux combustion d�tente | Traitement thermique et emploi de m�taux tr�s r�sistant pour l'�laborations des cylindres |

Ovalisations | Frottement du piston dans le cylindre | Lubrification du cylindre, chromage des chemises, emploi de mat�riaux r�sistant et coefficient de frottement des pistons faibles |

Basculement du piston au temps moteur | D�port de l'axe des pistons c�t� bielle montante, ( augmente l'effort lat�ral) | |

Frottement � la combustion d�tente c�t� bielle, pour les trois temps | Axe du cylindre d�port� du c�t� de la bielle descendante et emploi aussi d'une bielle plus longue (rare) |

Usure et rem�des:Rem�des contre l'excentration de l'ovalisation

Basculement du piston

Le d�port augmente la force lat�rale, mais les frottements et l'usure sont r�parties sur les deux c�t�s du cylindreLa culasse:

rep | d�signation | r�le | remarques |

1 | Chambre de combustion ( espace morte) | Espace dans lesquels les gaz sont comprim�s et enflamm�s | Peut avoir diff�rents forment |

2 | Joint de culasse | Assure l'�tanch�it� entre la culasse et le bloc cylindres | Compos�s de cuivre ou acier plus amiante ou amiante arm� (amiante plus utilis�) |

3 | Bougie d'allumage | Enflamme le m�lange gazeux au moment pr�cis | Viss�e sur la culasse |

4 | Guides de soupape | Assure le guidage de la soupape | Rapport� |

5 | Conduit du circuit de refroidissement | Permet la circulation du liquide de refroidissement | Remplac� par des ailettes dans le cas de refroidissement par air |

6 | Conduit des gaz | Permettent l'admission des gaz frais et l'�vacuation des gaz br�l�s | R�alis� en fonderie avec la culasse |

7 | Si�ges de soupapes | Assure l'appuis et l'�tanch�it� de la soupape | Ils sont rapport�s |

Formes des Chambres:

rep | d�signation | remarques |

1 | Chambre en T | Tr�s peut utilis� car mauvaise turbulence donc mauvaise combustion et distribution complexe |

2 | Chambre en L | L�g�re am�lioration de la chambre en T la turbulence reste encore faible mais la distribution est moins complexe ( 1seul arbre � came) |

3 | chambre en I | tr�s bon remplissage ( les gaz frais tombent dans la chambre) elle a une tr�s bonne turbulence et une distribution par soupape en t�te |

4 | Chambre en toit | Montage des soupapes d'un diam�tre plus grand et donc remplissage am�liorer un meilleur balayage des gaz et une distribution par soupape en t�te |

5 | ChambreH�misph�rique | Tr�s bonne turbulence, tr�s bon remplissage, tr�s bonne combustion et une distribution par soupape en t�te |

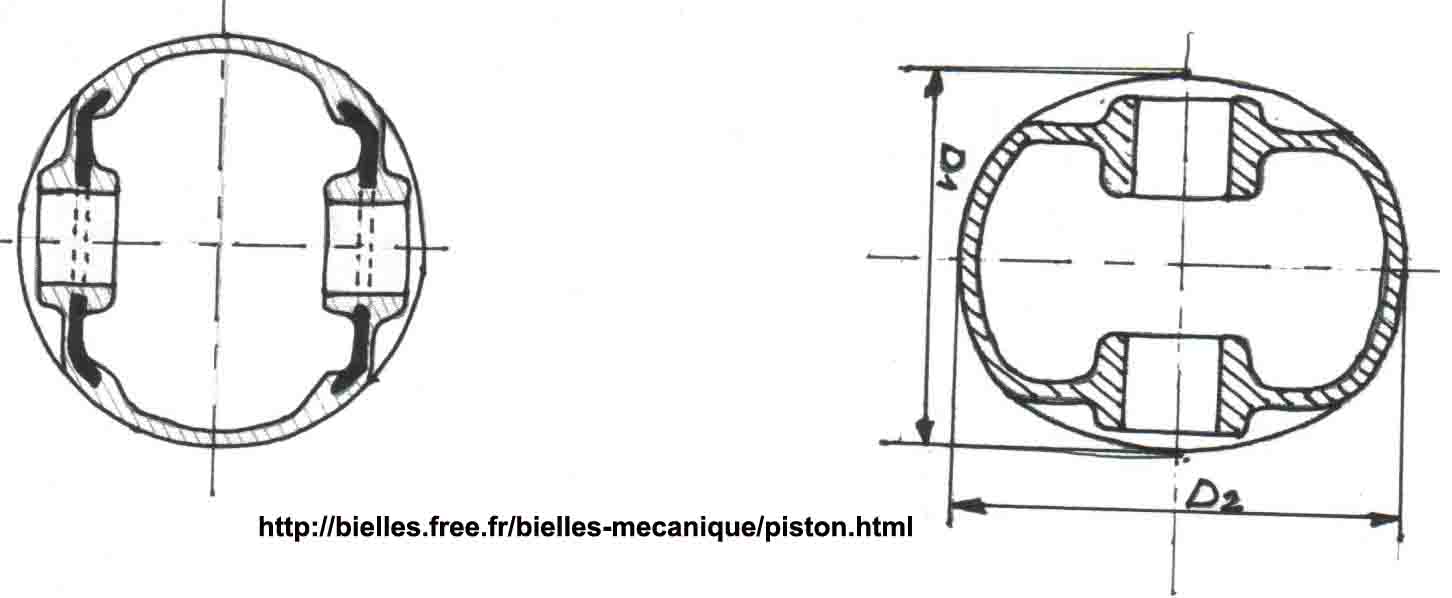

PISTON

Les parties mobiles:

Le Piston:Constitution:

- Coulé en alliage (alpax)

- Coulé en fonte ( très rare)

- Coulé en alliage (alpax)

- Coulé en fonte ( très rare)

Conditions à remplir:

- Résistant et rigide, subit des pressions de 40 à 50 bars

- Bien ajusté : un jeu trop grand ( usure)

un jeu insuffisant ( grippage)

- étanche dans le cylindre ( segments)

- léger

- bien guidé ( hauteur de jupe)

- soumis à des frottements minimums (graissage, usinage)

- posséder une bonne conductibilité thermique

- éviter les points chauds

- permettre des taux de compression élevés

- améliorer le graissage

- Bien ajusté : un jeu trop grand ( usure)

un jeu insuffisant ( grippage)

- étanche dans le cylindre ( segments)

- léger

- bien guidé ( hauteur de jupe)

- soumis à des frottements minimums (graissage, usinage)

- posséder une bonne conductibilité thermique

- éviter les points chauds

- permettre des taux de compression élevés

- améliorer le graissage

Organisation

Différents type de pistons

Conçus pour limiter la dilatation

- piston monobloc

- piston constitué d'un alliage à haute teneur en silicium, ayant un très faible coefficient de dilatation

- piston thermostatique

- piston elliptique

- piston à jupe indépendante

- piston élastique à jupe fendue

Différents type de pistons

Conçus pour limiter la dilatation

- piston monobloc

- piston constitué d'un alliage à haute teneur en silicium, ayant un très faible coefficient de dilatation

- piston thermostatique

- piston elliptique

- piston à jupe indépendante

- piston élastique à jupe fendue

L'axe de piston:

rôle: assurer la liaison, piston bielle

rôle: assurer la liaison, piston bielle

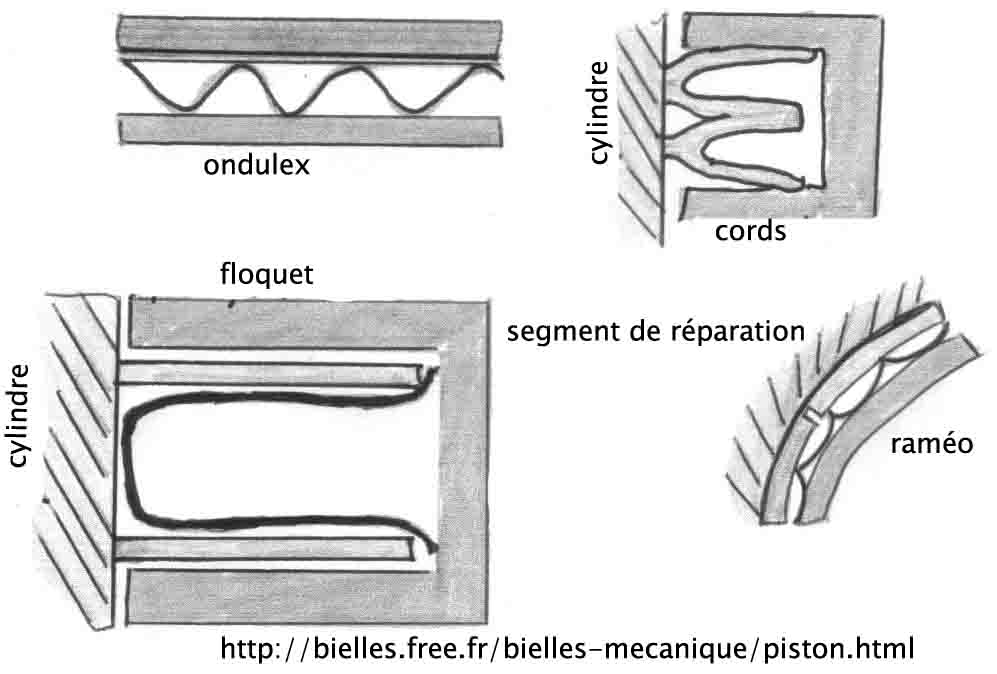

Organisation Tube en acier cémenté, trempé, rectifié, il travaille à la flexionLes segments

Rôle : assurer l'étanchéité entre cylindre et piston, répartir l'huile de graissageConstitution:

En fonte douce

en acier ( segments spéciaux)

Qualités:

- élastique ( étanchéité et montage)

- résistant

- bon conducteur de la chaleur

- faible coefficient de frottement

Bielle:

Constitution: Elle est matricée

- en acier

- en alliage léger ( rare et coûteux)

- titane ( compétition)

travail à la flexion et à la compression

Montages particuliers:

- bielle à fourche et bielle plate (moteur) en V ou à plat)

- bielle déportée ( moteur plus compact)

Le vilebrequin:

Constitution: Il est forgé ou matricé en acier ou en fonte ( coulé)

il subit des efforts de torsions et de flexions

Conditions à remplir:

- rigide et résistant

- d'un faible encombrement

- bien équilibré

- Conçus de façon à respecter la régularité cyclique

Rôle : assurer l'étanchéité entre cylindre et piston, répartir l'huile de graissageConstitution:

En fonte douce

en acier ( segments spéciaux)

Qualités:

- élastique ( étanchéité et montage)

- résistant

- bon conducteur de la chaleur

- faible coefficient de frottement

Bielle:

Constitution: Elle est matricée

- en acier

- en alliage léger ( rare et coûteux)

- titane ( compétition)

travail à la flexion et à la compression

Montages particuliers:

- bielle à fourche et bielle plate (moteur) en V ou à plat)

- bielle déportée ( moteur plus compact)

Le vilebrequin:

Constitution: Il est forgé ou matricé en acier ou en fonte ( coulé)

il subit des efforts de torsions et de flexions

Conditions à remplir:

- rigide et résistant

- d'un faible encombrement

- bien équilibré

- Conçus de façon à respecter la régularité cyclique

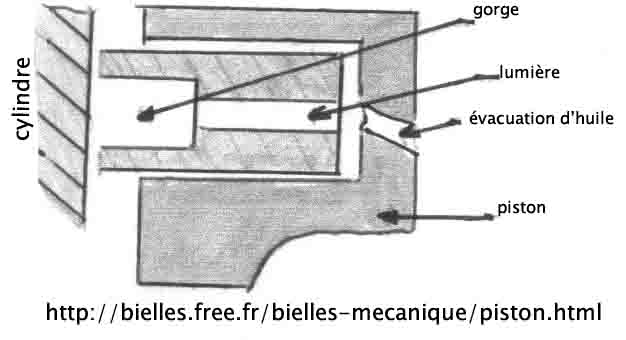

rep | désignation | rôle | remarques |

1 | Fond de la tête | reçoit la poussée des gaz | Le fond peut être plat ou concave ou convexe, l'intérieur est nervuré pour augmenter la résistance pour améliorer et le refroidissement |

2 | Gorges | reçoivent les segments d'étanchéité | le segment d'étanchéité supérieur est appelé segment de feu |

3 | Gorge inférieur | elle reçoit le segment racleur d'huile ( appelé aussi segment régulateur d'huile) | sont en nombre et de forme variable |

4 | Bossage | reçoivent l'axe du piston | ils sont renforcés pour résister aux efforts de fonctionnement |

5 | Jupe | assure le guidage | dans certain cas elle est fendu |

Montage de l'axe:

rep | Montage de l'axe | Observation |

1 | Fixe dans les bossages et libres dans le pied de bielle | Graissage par le pied de bielle |

2 | Fixe dans le pied, libre dans les bossages | Graissage par retombé d'huile |

3 | Libre dans les bossages et libre dans le pied de bielle | L'axe est maintenu en translation par des circlips |

Formes de pistons:

Piston thermostatique | Piston elliptique |

des entretoises et des couronnes en métal Invar ( acier+nickel) sont noyé dans le métal constituant les bossages et la tête et réduisant ainsi la dilatation | La partie qui possède le + de métal ce dilate+ fortement la dimension de l'ellipse est minimum au niveau des bossages D2= + petit D1 |

Piston à jupe indépendante | Piston à jupe fendue ( à élastique) |

La tête et la jupe sont nettement séparées, leur liaison n'est assuré que par les bossages au diamètre de la tête est inférieur au diamètre de la jupe à cause de la différence de dilatation | La jupe est fendue de manière à permettre à celle ci de suivre les variations de dilatation, au montage la fente de la jupe est placée côté bielle descendante, opposée à la réaction latérale en raison de la fragilité du piston à ce niveau |

les segments: